Artistic Lesson Design

GA 302a

22 June 1922, Stuttgart

Translated by Steiner Online Library

Lecture II

Today I would like to make a few aphoristic remarks on various pedagogical questions which we discussed in our first course and which I have since added to as I feel necessary at the present time. The Christmas course that I gave in Dornach, which in many ways complements the other explanations on pedagogy, I have not yet been able to print after the postscripts. I hope that this will happen some day. But for the time being it has been appearing continuously in the lectures of Steffen at the "Goetheanum". This reprint in the "Goetheanum" will now also be published in book form, so that at least these lectures by Steffen on this Christmas course, which I consider to be especially important for study by those interested in pedagogy, will be available.

Today I would like to point out some feelings that the teacher, the educator, should always have, and that he should also repeatedly, I would like to say meditatively, call into consciousness. The basic feeling must be what I have expressed in various ways: respect for the individuality of the child. We must be aware that there is a spiritual individuality embodied in every child, and that what we have before us as a physical child is not actually a true expression of the child's individuality. The regularity, the structure of the human organism, as you have seen from much that has come before our souls since the first Teacher's Course, is an extraordinarily complicated one. And for a variety of reasons, that which is the true individuality of a child is prevented from fully expressing itself by obstacles in the physical and also in the etheric organism, so that we actually always have before us in the child the more or less unknown true individuality and that which is actually concealed by the physical of the child. It is also possible to express the same truth in the other form that I tried to say in the public lectures in Vienna: We must be aware that in a certain individuality of a child, if we characterize it radically, there could be a genius, and it could also be that we ourselves as teachers and educators would not be a genius. If this relationship exists, that the child is a genius and the teacher is not a genius, it is a completely justified relationship, because not all teachers can be geniuses, and pedagogy has to deal with the general laws. But, of course, it would be quite wrong if the teacher then wanted to inculcate his own individuality or even his own sympathies and antipathies into the child, if he wanted to teach the child as right, as desirable, etc., what he himself thinks is right and desirable. Of course, he would hold the child back on his level, and we must not do that under any circumstances. We can help ourselves tremendously if we, I would say, once again meditate and become very deeply aware that all education basically has nothing to do with the real individuality of the human being, that we, as educators and teachers, actually have the main task, It is our duty as educators and teachers to stand before individuality with reverence, to offer it the possibility to follow its own laws of development, and to remove only those obstacles to development which lie in the physical-emotional and in the body-emotional, that is, in the physical body and in the etheric body. We are only called upon to remove those inhibitions which lie in the physical-emotional and in the body-emotional and to let the individuality develop freely; so that we should basically use what we teach the child in terms of knowledge only to bring the body, both the physical-emotional and the etheric-emotional, so far forward that the human being can just develop freely.

My dear friends, this seems abstract, but it is the most concrete thing in education, and at the same time it points to where one makes the most mistakes. Many people say that it is necessary to develop the individuality of the child. This is as true as it is empty. For if the physical and etheric inhibitions were not there, the individuality of each child would develop properly in life. But we have to remove these physical and etheric inhibitions. Just think of the terrible things we do when we teach six, seven, eight year old children to read and write. It is not often enough that this is brought home to us in all its gravity. For when the child grows up to be six, seven, eight years old, he really brings nothing with him to point out or even to imitate those little demonic things that appear before him on paper. There is no human relationship to the letter forms of today. Therefore, we must be aware of the fact that there is a terrible gap between what has developed in the later course of human civilization and what the child in his 7th year is. Today we have to teach the child something that it certainly does not want, so that it can grow into today's civilization. And if we don't want to spoil the child, we have to proceed in such a way that we treat the child in these years as it needs to be treated, so that the obstacles to its development are removed and it is gradually led, after the obstacles to its development are removed, to the point of view of the soul, to the state of the soul, where the adult people stood in that period of culture when the present forms of writing came into being. The nature of the child itself gives cause for this, of course.

You see, today experiments are being conducted on the tiredness of children. The fact that such figures have been found should not be the end of the research, but the beginning. We should ask ourselves: Why are children so tired? - We are looking at a system, we are looking at the head system, and probably also at the metabolic system and the limb system, which are tired, while the rhythmic system, which is in the highest flower of its development from the change of teeth to sexual maturity, is not really tired. For the heart beats even when it is tired, and the respiratory rhythm and all rhythms go on unharmed by any fatigue, so that the present figures of experimental psychology say something different from what is usually assumed today. They say that the rhythmic system is not taken into account enough in the education of children. But the rhythmic system is stimulated directly from the soul when the whole teaching is artistic, plastic-artistic or musical-artistic. Then you will find that the child will hardly get tired to a great extent because of this kind of teaching. And the teacher should indeed acquire a watchful eye to see whether his children tire too much; he should acquire a certain instinct to see whether the fatigue is much greater than it should be according to the mere external conditions, whether the air in the classroom is somewhat worse than it should be, whether the children have to sit for hours on end, that is, the purely physical things that occupy the metabolic-limb organism. On the other hand, the child has to think. If the thoughts echo in a quiet rhythm, they are not too tired. They get a little tired, but not too tired. The rhythmic system is the physical organ of education and teaching that must be used especially by the child. Now, in the subjects that are not directly artistic, we must try to make the teaching as artistic as possible. This must be taken very seriously, for this is the only real means of education: the artistic between the change of teeth and sexual maturity.

Yesterday I said that what is very important for this age of life is that we transform everything into the image, either into the musical image or into the plastic image. Now, of course, you may find how extraordinarily difficult it is in some subjects to work through the image. It will be relatively easy to work through the image in history, where you can make an image of what you are describing; it will be relatively easy in this or that subject, for example, in natural history, where you should also make an image of what you want to teach the child. In other subjects it will be more difficult. In languages, for example, it will not be so difficult to bring things into the picture, if one attaches any importance at all to taking the pictorial aspect of language into account in teaching. One should not miss any opportunity to look at how sentences are structured, for example, a three-part sentence structure consisting of the main clause, the relative clause and the conditional clause, even with ten, eleven, twelve-year-old children. Not true, the grammatical aspect is not the main thing; it should be treated by us only as a means to get the picture, but we should not neglect to give the child, I would say, even a spatial-visual idea of a main clause and a relative clause. Of course, this can be done in many different ways. You can make the main proposition a large circle, the relative proposition a small circle, perhaps placed eccentrically - without theorizing, by staying in the picture - and you can make the conditional proposition, the if proposition, so vivid that you introduce, say, rays against the circle as the conditional factors. It is not necessary to exaggerate these things, but it is really necessary to come back to these things again and again after a good preparation of the subject. And even with ten-, eleven-, twelve-year-old children, one should pay attention to what I would call the moral-characterological aspects of pictorial style. Not that you should have style lessons at that age. We discussed yesterday where that should be in the class. Rather, the matter should be grasped more from the inner intuitive. You can go very far. For example, you can treat the individual reading piece, not the pedantic reading pieces that are in our reading books, but what you really prepare carefully, you can treat it according to your temperament. You can talk about a melancholic style or a choleric style, not about the content. So please leave out the content completely, even the poetic content, I mean the sentence structure. There is no need to take things apart, which should be avoided; but the transformation into the image, which should be cultivated, when I say: into the moral-characterological. One can find the possibility to have a stimulating effect on the children already in the 10th, 11th, 12th, 13th years, if one restrains oneself in an appropriate way to make the necessary studies..

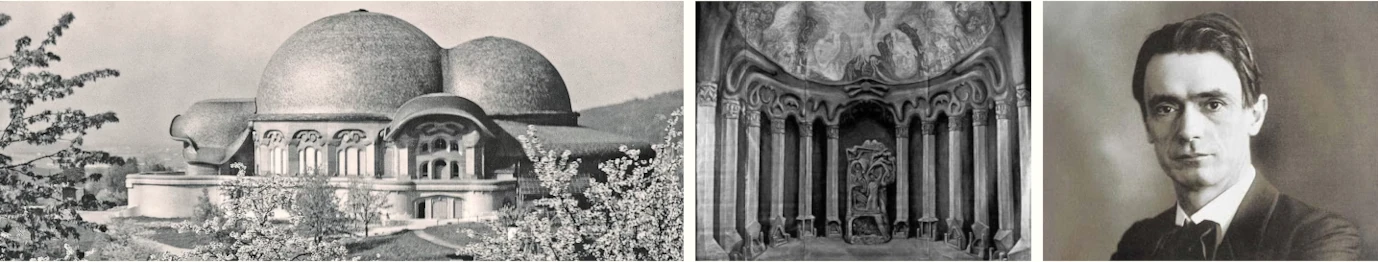

You see, my dear friends, I do not want to mend anybody's things, I only want to characterize something. Again, at our Vienna Congress, I was able to make quite meaningful studies, meaningful for me, when I compared the attitude, the stylistic attitude of those who spoke, let us say, from Northern Germany, and those who spoke as our Viennese, who were called here. I always thought to myself, when Baravalle or Stein or another Viennese comes again, will he again begin his lecture with "if"? That is so characteristic of the Austrian, it is infinitely meaningful to begin with a conditional sentence, it immediately leads into the moral-characterological. I think you yourself are hardly aware of how you begin your lectures with "If"! The North Germans and the Swiss do not begin with "if," they immediately blurt out an unconditional, affirmative sentence. This is so characteristic, and this is how one should learn to approach things, first of all, so that one can become free, if I may say so, from one's own conditions, and so that in this becoming free one can also achieve an artistic treatment, which is not pedantic, an artistic treatment of any teaching material. If you learn to pay attention to such things, you can achieve an artistic treatment of any subject. And I would like to point out that it is extremely important to feel oneself in artistic things in such a way that one pays attention to details in artistic things, if one wants to be a good teacher for children from the change of teeth to sexual maturity. Again, look at the photographs*; look at how Dr. Kolisko and Walleen are standing, and do not look at them with an interpretive, commenting sense, but look at them with an artistic sense, and you will see how much they give you. It is very important not to force things like that; of course, if you make a judgment with your mind, that someone always holds a folder in a certain hand position and things like that, it comes out immediately as nonsense. But if you grasp it with an artistic sense, something comes out that cannot be completely put into words, but which pours the artistic into your limbs in a tremendously significant way, which is exactly what you need as an educator. It is very important to be able to transform things into a picture, because the picture brings the things that we want to teach the child closer to the human being.

With what we, after our own scientific education, what we have taken up and what we are always confronted with when we prepare ourselves - the books we prepare ourselves from contain nothing but abominations - we burden ourselves with something that is scientific systematics, and when we do not have enough time to get rid of the whole thing - when we prepare ourselves for a lesson, we have to take a contemporary book in which things are arranged scientifically - then this haunts our minds. When we bring this to the children, it is something that is not possible. And we have to realize that this causes us great difficulties, that today scientific systematics, not human systematics, have crept into the preparation books that we can use. So we have to get rid of it absolutely. We have to get everything that we bring into the school for this age absolutely free of all scientific systematics.

And here it is good to remember times when older children, older young people were taught in such a way that it was taken for granted that the appeal was not to the head, but to the whole person. One only has to remember the medieval education: grammar, rhetoric, dialectic, where it was not important to teach this or that, but to get the child to be able to express himself in a sentence that was grammatically correct. There, grammar was not taught, but the child was given the opportunity to think in such a pictorial way that his sentences had a pictorial character. Then, not true, rhetoric: the child should be accustomed to feel the beauty of the word in its formation; dialectic: the child should be accustomed to let the thought free in itself, and so on; there it was a matter of ability. And basically it must also come to ability in the most spiritual things, from the change of teeth to sexual maturity. But the ability is reached only at that age when everything is brought into the picture.

Well, that's where the trivialities sometimes play an extraordinarily large role. For example, when presenting mathematics, it really makes a difference whether you put one line of letters that is wider and then another that is shorter, whether you put it at the beginning or in the middle. You can make a picture out of what is an arithmetic operation at the end, which the students have in front of them, and put a certain value on something like that, so that even what you write on the blackboard becomes a picture; that even in the trivialities these things are thoroughly taken into account. Sometimes there are opportunities to bring out the picture from a very special corner of life, I would say. Mathematical formulas or sequences of formulas can sometimes be described by figures that are immediately perceived as beautiful. We should not miss such opportunities. It would be a sin and a pity if we missed such an opportunity to make something descriptive, which might be a kind of unnecessary tendril for those who can only think in a philistine way. We should gradually inoculate the philistro-logical way out of our souls for this age, if I may say so. Today we inoculate it much too much more and more. We should inoculate it out; we should work with all our might towards the imaginative or towards the musical, and then actually come close to rhythm for this age of life.

And now we should not close our minds to the realization that truly imponderables play a great role in the totality of teaching. You see, in our very first pedagogical courses, we spoke of a pedagogical relationship between the four temperaments. The task of the educator is to study these four temperaments in the child continuously, to study them in such a way that he can take them into account continuously. This is because, as I say, the right karma of a class is created through the right treatment of the temperaments of the children in the class. After all, such a class is together; they are souls that are together. As they work with the teacher and with each other, a part of their life karma is played out. All kinds of threads of life are being spun, but a piece of karma is being played out; especially between the 7th and 14th years, a piece of karma is being played out very strongly. And how the individual temperaments work into that karma is what we should look at. In this respect, the class can be a constant subject of inner apercus, if we let this be the quiet undertone of our pedagogical work. And above all, one should not let it happen that in any class there are sleeping, co-sleeping students. By sleeping students I mean those who, during the course of the lesson, give only half or three-quarters or a quarter of their whole being. It can happen that the few gifted ones, as they are usually called - they are not always - show up and the others remain asleep. Then the lesson will be really lively with a few, and the others will always be a kind of extras, and this is what must be avoided at all costs. Because, of course, this becoming an extra or being a chatterbox - I don't mean that in a bad way - is also based on other moments. But it is also based on the contrast of temperaments. Of course, among the students there are those who have, let's say, a sanguine or even a choleric temperament, and they will always show off, and you will always have to deal with them if you don't pay special pedagogical attention to them; and there are others, the more melancholic, phlegmatic ones, who then become the extras. This must be avoided at all costs, because the best thing we can do for the students who think more quickly and speak more easily is to make those who think more slowly and do not open their mouths so readily take part in everything, speak, cooperate, and so on. It is absolutely necessary that we go along with this inconvenience. Then we will feel that for a short time we may make less progress than if we left the extras to themselves, but in the long run it will be different. In the long run it will turn out that we have a tremendous effect on the memory retention of the children by not allowing the extras. What is justified in memory is essentially supported by the fact that we do not allow extras.

And so I would say that the possibility of working quite pictorially depends also on the effectiveness of these imponderables. We will see from experience that if we allow all the temperaments, all the possible dispositions of a class to really live themselves out, that for the age from the change of teeth to sexual maturity we are much more likely to arrive at a pictoriality seated in the soul than if we do not. Of course, a certain, I would say, strong devotion to the lesson is necessary if the things to be taught are really always to be taught with the consideration that they will become pictorial; but nevertheless, one should never end a lesson for this age without giving the child something pictorial. Those who are able to draw with the children from the very beginning have an easier time in this respect; but those who, let us say, give the children something pictorial, for example in languages or arithmetic, have all the more effect on them. And, in fact, there is no other real preparation for the educator for this pictorial work than that which I have indicated: to sharpen our sense of observation of life in such a way that we can respond objectively to what life reveals, especially in the human being. A healthy artistic physiognomics, not only human physiognomics, but also, for example, animal physiognomics, should indeed be revived among educators, a healthy, not the sentimental physiognomics of Lavater and the like, but a healthy physiognomics in which the pictorial is sought, without going so far as to close the concept, staying in the picture, being satisfied with it, when one has brought things into the picture, such a healthy physiognomy should be revived, and it will then pass over of itself into all kinds of actions, into all kinds of processes that the teacher develops during the lesson. Nowhere should we pay so much attention to the how and not so much to the what as in teaching and education. It is not the what that is important, but the fact that the what appears in a certain way, in a certain way in the lesson. And there is no greater enemy for the teacher than an incomplete preparation, because it always makes him stop at the "what," whereas a complete preparation always makes him go from the "what" to the "how," makes him rejoice to see how he can prepare it for the child, how he can form it before the child, because the forming itself has become like an inspiration and the like. We should not shrink back when we ourselves often bring incomprehensible things to the children in this respect. Incomprehensible things which the children accept on our authority - and for the children, between the change of teeth and sexual maturity, authority decides - are better taught to the children than trivial things which are comprehensible to them and which they grasp out of their own intellect.

These are quite, I would say, finer nuances of what the teacher, the educator, should do with his own soul life. You will notice, if you perhaps look again at the Christmas course on education, that there is actually everywhere an emphasis on answering the question: How do we form the shell of the human being, the physical body, the etheric body? - Not, how do we form the individuality? That will form itself. If you say, "How do we form the physical body? -...people today, in this materialistic age, have no idea that it is only through the spiritual-mental processes, the spiritual-mental processes that you develop during the teaching, that you form the physical body.

For example, suppose a child stumbles over its own words, cannot find the next word. You see, in the child, before he has reached sexual maturity, this stumbling over his own words is a trait that is still based in physical corporeality in the Upper Man. The upper man is the man in physical relationship, who undergoes his main development in the first and even in the infantile period of life. If you find the possibility to find out the right tempo for what you make the child sing, tell, to get the right tempo for such a person who makes us wait there when he has to look for the transition from one word to the other, then you are in a position to cure this in the child up to sexual maturity absolutely from the spiritual. You are removing a physical inhibition. If you have not removed it from the physical up to sexual maturity, then you have formed its counterpart in the metabolic limb system, then it has become a property of the intestines, then you cannot get it out. Then whatever you do in the ordinary sense as spiritual practices will not help you. They have to be done in such a way that they affect the digestive system, and of course it is not always possible to introduce this, I would say, in a general way. That would lead to the abuse of certain exercises. But with the child, we have to watch carefully to see if he goes from one word to another, from one thought to another, subnormally slowly. And in the child we can still make the body healthy. We make the digestive system sick if we do not cure such waiting from one word to another in youth. This is our duty, and it is more important than any content - which we need, because we have to teach, and therefore we have to have content - to teach the child. This is simply how the mind works in the whole physical organism. In order to learn to control the physical organism in the right way, we have to know the spiritual science, because it is the spirit that works in the physical organism. Therefore, we need to bring healthy medical thinking closer to educational thinking in a certain way. So that we really know how to take such a thing seriously, let us say that when it is said in the Old Testament that someone was tormented by bad dreams, the expression is not used: My brain has done something special, God has afflicted me through my brain. - No one who was active in the Old Testament would have said that. But he said: God is afflicting me through my kidneys. - And why? For the simple reason that it is true. People today are proud to know that spiritual things come from the brain, and they arrogantly disregard what is written in the Old Testament. Not only the brain is spiritualized, but the whole organism is spiritualized. Dreams, for example, come from the kidneys; the expression in the Old Testament is very serious. Just as it is clever in the modern sense to say that compassion also comes from the brain; but in the deeper sense it is nonsense, and the Old Testament form, that compassion comes from the bowels, is the correct one.

And so we must know that when we approach the child with the soul-spiritual, we are treating its whole body. We are the very ones who, with medical wisdom, take care of the physical-spiritual of the child when we do this or that in the construction of sentences, in the treatment of colors, in the treatment of sounds, in the treatment of this or that object. We are influencing the whole physical; for in the physical is the spirit, and we are influencing this spirit, not only the spirit which is only directly in the brain, for there, strangely enough, is the most ineffective thing. And so we must see ourselves as educators, either as people who are constantly bringing up in children something that nourishes and shapes life, or something that is poisonous and destroys the body. If we exaggerate a little in the direction of formalism, if we make the children think until they are tired, then we condemn them between the ages of 7 and 14 to relatively early sclerosis. We just have to be aware that we are working on the whole life when we develop this or that in the child's environment in education and teaching. And if we are not aware of this, we will certainly not approach pedagogical issues in the right way: We are really entitled to remove only the obstacles and hindrances that arise from the physical and etheric nature of man.

As for the rest, today's man, who is much more selfish than he thinks, will naturally say - this seems right to me, that seems wrong to me - and will then bring up the child to feel and think as much as possible like himself. That, of course, is wrong. What is right in all matters is life - not the individual teacher - whom we must ask. Today, of course, we have to teach a child to write. I must confess that I cannot find in myself any judgment of taste that would give me an answer directly from human nature as to whether a child should learn to write or not; it arises only from consideration of the development of civilization. Mankind has now come to the point where a certain content of civilization has an effect on the way of writing and reading. In order to educate the child not for another world but for this world, we must teach him to read and write. This is something we must accept as a condition of civilization, and we must remove the obstacles to development that come with living in a certain age. We have an enormous amount of work to do if we want to answer the question: How can we make the objects that are already given for the human development of the child as harmless as possible? - Because we can always assume that by giving the child a certain material, we are doing the child more harm than good. So we must always ask ourselves: How can we avoid the harm that must always be done when we teach the child something? Well, of course, this is all the less true the more artistic the material is, and all the more true the more cognitive the material is. But this fact must always be before our minds. And now we should be very clear about this: the right authoritative relationship that should exist between the change of teeth and sexual maturity between the educator and the child, this right authoritative relationship is brought about under no other circumstances than when we make an effort to make the teaching artistic-pictorial. If we can do that, then the authoritative relationship will certainly develop. You see, what undermines the authoritative relationship is one-sided intellectuality. Of course, it is easiest to cultivate one-sided intellectuality in the fields of arithmetic, science, and so on. But it is there that we should work into the pictorial. Often we are too unimaginative in language teaching. Let us be clear about this: when we create figuratively, there is a certain selflessness involved. It is much easier to think cleverly, it is much more selfish to think cleverly, than to create pictorially; and we face the child unselfishly when we create pictorially in our teaching. When the child has reached sexual maturity, and knowledge is to pass into cognition, then, because its intellect is now awakened, it simply rejects the judgment of the teacher, the educator, of its own accord. Then nothing is achieved by mere authority, then we have to be able to compete, then we really have to compete with the child, because actually at the age of 17 one is as clever as at the age of 35 in terms of the ability to judge. There are certain nuances, but basically you are as smart at 17 as you are at 35 in terms of formal logic. So you really have to compete with the child as soon as they reach sexual maturity. And therefore, what I said yesterday, that one must not show oneself in any way, must come true. Of course, this will be easy for the younger child if you devote yourself to an artistic organization of the lessons. And a great deal will be achieved if one gets a feeling for how different parts of one or the other can be formed artistically in different ways. Let's say you take the children through a series of plants. You talk about the blossoms; now you try to describe the blossoms in the whole tone, I would say, up to the tone of voice, in such a way that the whole words and ideas are something flowing, that they are light. Now, when you develop this, you try to appeal to the sanguine children in particular, so that the sanguine children contribute to the whole class what they have especially in the ability to perceive, in the easy ability to perceive, let us say, for such ideas as an artistic person develops when he describes blossoms. If you turn to the leaves, you may find that you strike such a tone that the melancholy children are more interested in the leaves; the dialog with the class now passes to the melancholy children. If you describe the roots, which are not usually seen, but which you can describe in such a way that their power can be felt in the flowers, if you describe what is usually invisible, then you must no longer describe statically, but dynamically, and then the choleric children help you to have a real dialog. In this way the whole class can be used for mutual stimulation, if only one develops the sense for it, which can become instinctive. Only, isn't it, it is necessary to pay attention to such things.

Well, actually the thing is that you imagine it to be much more difficult than it actually is. Because once you have brought yourself a quarter in such a direction, then you yourself have the need to bring yourself in 'such a direction'. But there is a catch. You start with great desire. You say to yourself: I want to do this now, I really want to create a picture, I want to create a picture for the lessons, tomorrow I will start. - Now it goes on for eight days, but after that you get lazy, and that is the catch. You have to persevere for a quarter of a year, and then you have to persevere longer. Eight days won't do it, but a quarter of a year will do it, if you are serious about training yourself for a quarter of a year.

And now today, my dear friends, I do not want to have given you one rule or another for one thing or another in class. Perhaps we will always organize pedagogical lectures at future meetings, so that we always move forward. But I would have liked to give you something today that would have made you meditate and put you in a pedagogical and pedagogical mood. I would have liked to see an arm move differently here and there in a class, so that it would create a different image in front of the students. Sometimes I wish that the always unimaginative bumpiness, for example, would not be one of the first things in the classroom. Sometimes I wish that this or that ungraceful wiping of the blackboard would be replaced by a more graceful one. All this comes naturally. It is worked out from the unartistic to the artistic when the general sense for it is there, and the general sense is actually much more important for the pedagogue than the individual dogmatic rule. I would like you to have taken up this today, which draws your attention to the importance of the heartbeat with which one is in pedagogy.

Zweiter Vortrag

Es sollen also heute einzelne ganz aphoristisch gemeinte Bemerkungen zu verschiedenem Pädagogischem gemacht werden, das wir während unseres ersten Kurses besprochen und dann fortlaufend hinzugefügt haben, so, wie ich glaube, daß es gegenwärtig nötig ist. Den Weihnachtskurs, den ich in Dornach gehalten habe, und der ja in vieler Beziehung eine Ergänzung bildet zu den sonstigen Ausführungen über Pädagogik, konnte ich noch nicht nach den Nachschriften drucken lassen. Das wird hoffentlich auch einmal geschehen. Aber zunächst ist er ja in den Referaten von Steffen fortlaufend im «Goetheanum» erschienen. Dieser Abdruck im «Goetheanum» wird nun auch in Buchausgabe herauskommen, so daß man zunächst wenigstens diese Referate von Steffen über diesen Weihnachtskurs, den ich besonders wichtig zum Studium für pädagogisch Interessierte halte, haben wird.

Heute möchte ich zunächst auf einige Empfindungen hinweisen, die der Lehrer, der Erzieher eigentlich immer haben sollte, und die er sich auch immer wieder, ich möchte sagen, meditierend ins Bewußtsein hereinrufen soll. Die Grundempfindung muß eigentlich die sein, die ich in den verschiedensten Formen zum Ausdrucke gebracht habe: die Ehrfurcht vor der kindlichen Individualität. Wir müssen uns ja durchaus bewußt sein, daß eine geistig-seelische Individualität in jedem Kinde verkörpert ist, und daß wir in dem, was wir als das körperhafte Kind vor uns haben, eigentlich zunächst nicht einen wahren Ausdruck der kindlichen Individualität haben. Die Gesetzmäßigkeit, die Gliederung des menschlichen Organismus ist ja, wie Sie offenbar aus vielem ersehen haben werden, das vor unsere Seele getreten ist seit der Abhaltung des ersten Lehrerkurses, eine außerordentlich komplizierte. Und durch die verschiedensten Ursachen ist dasjenige, was die wahre Individualität eines Kindes ist, durch Hemmnisse im physischen und auch im ätherischen Organismus gehindert, sich vollkommen auszuleben, so daß wir eigentlich in dem Kinde immer vor uns haben die zunächst mehr oder weniger unbekannte wirkliche Individualität und dasjenige, was eigentlich maskiert ist durch das Leibliche des Kindes. Es ist dieselbe Wahrheit auch möglich in jener anderen Form auszudrücken, die ich versuchte auch in den öffentlichen Vorträgen in Wien zu sagen: Wir müssen uns bewußt sein, daß in irgendeiner Individualität eines Kindes, wenn wir es radikal charakterisieren, ein Genie stekken könnte, und es könnte ja auch sein, daß wir selbst als Lehrer und Erzieher kein Genie wären. Wenn dieses Verhältnis stattfindet, daß das Kind ein Genie ist und der Lehrer kein Genie ist, so ist das ein vollständig berechtigtes Verhältnis, denn es können nicht alle Lehrer Genies sein, und die Pädagogik hat es mit den allgemeinen Gesetzen zu tun. Aber es würde selbstverständlich ganz falsch sein, wenn dann der Lehrer seine eigene Individualität oder sogar seine eigenen Sympathien und Antipathien dem Kinde einimpfen wollte, wenn er dem Kinde dasjenige als das Richtige, als das Wünschenswerte und so weiter beibringen wollte, was er selbst für das Richtige und für das Wünschenswerte hält. Er würde dann das Kind selbstverständlich auf seinem Niveau zurückhalten, und das dürfen wir unter keinen Umständen. Wir können uns da außerordentlich zu Hilfe kommen, wenn wir, ich möchte sagen, wiederum meditierend uns recht tief zum Bewußtsein bringen, daß alle Erziehung mit der wirklichen Individualität des Menschen im Grunde genommen gar nichts zu tun hat, daß wir eigentlich als Erzieher und Unterrichter im wesentlichen die Aufgabe haben, mit Ehrfurcht vor der Individualität zu stehen, ihr die Möglichkeiten zu bieten, daß sie ihren eigenen Entwickelungsgesetzen folge und wir nur die im Physisch-Leiblichen und im Leiblich-Seelischen, also im physischen Leibe und im Ätherleibe liegenden Entwickelungshemmungen wegräumen. Wir sind nur dazu berufen, diese im PhysischLeiblichen und im Leiblich-Seelischen liegenden Hemmungen wegzuräumen und die Individualität frei sich entwickeln zu lassen; so daß wir dasjenige, was wir dem Kinde an Erkenntnissen beibringen, im Grunde nur dazu benützen sollten, um das Leibliche, sowohl das Physisch-Leibliche wie auch das Ätherisch-Leibliche, so weit vorwärts zu bringen, daß der Mensch sich eben frei entwickeln kann.

Meine lieben Freunde, das sieht abstrakt aus, ist aber das allerkonkreteste der Erziehung und deutet zugleich auf dasjenige hin, wo man die allermeisten Fehler macht. Viele Leute sagen, man müsse die Individualität des Kindes entwickeln. Das ist ebenso richtig, wie es auf der anderen Seite inhaltsleer ist. Denn wären nicht die physischen und ätherischen Hemmungen da, so würde sich nämlich die Individualität jedes Kindes am Leben richtig entwickeln. Diese physischen und ätherischen Hemmungen müssen wir aber gerade hinwegräumen. Sehen Sie, Sie brauchen sich ja nur vor die Seele zu rufen, was für Schreckliches wir eigentlich tun, wenn wir ohne weiteres sechs-, sieben-, achtjährigen Kindern das Schreiben und Lesen beibringen. Man rückt sich das nicht oft genug in aller Härte vor die Seele. Denn, indem das Kind aufwächst bis zum 6., 7., 8. Jahre, bringt es wirklich nichts mit sich, was es hinweisen könnte auf jene kleinen dämonischen Dinge, die da auf dem Papier vor es hintreten, oder die es gar nachmachen soll. Es gibt keine menschlichen Beziehungen zu den heutigen Buchstabenformen. Daher müssen wir uns klar sein darüber, daß eigentlich zwischen dem, was sich im späteren Verlaufe der Menschheitszivilisation als Schrifttum herausgebildet hat und demjenigen, was das Kind ist in seinem 7. Jahre etwa, eine furchtbare Kluft ist. Wir müssen dem Kinde heute etwas beibringen, nach dem es ganz sicher gar nicht begehrt, damit es in die heutige Zivilisation hineinwachsen kann. Und wenn wir das Kind nicht durchaus verderben wollen, so müssen wir eben in der Weise vorgehen, daß wir das Kind in diesen Jahren so anpacken, wie es angepackt sein muß, damit die Entwickelungshemmungen wegkommen und es allmählich geführt wird nach Hinwegräumung der Entwickelungshemmungen zu dem Standpunkt der Seele, zu der Verfassung der Seele, wo die erwachsenen Leute in derjenigen Kulturperiode standen, als die heutigen Schriftformen entstanden sind. Die Natur des Kindes gibt ja natürlich selbst Veranlassung dazu.

Sehen Sie, heute werden Experimente angestellt über die Ermüdung der Kinder. Daß überhaupt solche Zahlen herauskommen, wie sie heute notiert werden, sollte nicht das Ende der Untersuchungen sein, sondern das sollte der Anfang sein. Man sollte sich fragen: Woher kommt das, daß die Kinder überhaupt so ermüden? — Man faßt ein System ins Auge, man faßt das Kopfsystem, wohl auch das Stoffwechsel-Gliedmaßensystem ins Auge, die ermüden, während das rhythmische System, das vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife in der höchsten Blüte seiner Entwickelung steht, in Wahrheit nicht ermüdet. Denn das Herz schlägt auch während der Ermüdung, der Atmungsrhythmus und alle Rhythmen gehen unbeschadet jeder Ermüdung vor sich, so daß die heutigen Zahlen des experimentellen Psychologen etwas anderes besagen, als was man heute gewöhnlich annimmt. Sie besagen, daß man viel zu wenig das rhythmische System berücksichtigt beim Kindesunterricht. Das rhythmische System wird aber unmittelbar von der Seele aus angeregt, wenn man künstlerisch, plastisch-künstlerisch oder musikalisch-künstlerisch den ganzen Unterricht gestaltet. Man wird dann schon bemerken, daß das Kind kaum ermüdet in erheblichem Grade gerade durch solchen Unterricht. Und der Lehrer sollte eigentlich ein sorgsames Auge dafür sich anschaffen, ob seine Kinder zu stark ermüden; er sollte sich einen gewissen Instinkt dafür anschaffen, ob die Ermüdung viel größer ist, als sie sein muß nach den bloß äußeren Bedingungen, daß die Klassenluft etwas schlechter ist, als sie sein sollte, daß die Kinder sitzen müssen durch Stunden, also die rein physischen Dinge, die den Stoffwechsel-Gliedmaßenorganismus in Anspruch nehmen. Dann wiederum muß das Kind denken. Wenn die Gedanken in leiser Weise nachklingen im Rhythmus, dann ermüden sie nicht allzu stark. Sie ermüden etwas, aber nicht allzu stark. Dasjenige, was für das Kind ganz besonders in Anspruch genommen werden muß als das körperliche Organ der Erziehung, des Unterrichtes, das ist eben das rhythmische System. Nun müssen wir in denjenigen Gegenständen, die nicht direkt auf das Künstlerische gerichtet sind, uns bemühen, den Unterricht so künstlerisch als möglich zu gestalten. Das muß schon ganz ernst genommen werden, denn das ist das einzig wirkliche Mittel der Erziehung: das Künstlerische zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife.

Ich habe gestern gesagt, dasjenige, was für dieses Lebensalter von ganz besonderer Wichtigkeit ist, ist, daß wir alles ins Bild verwandeln, entweder ins musikalische Bild oder ins plastische Bild. Nun könnten Sie natürlich finden, wie außerordentlich schwierig es ist in manchen Unterrichtsfächern, durch das Bild zu wirken. Verhältnismäßig leicht wird es sein, durch das Bild zu wirken, wenn man es mit der Geschichte zu tun hat, wo man dasjenige, was man schildert, zum Bilde gestalten kann; verhältnismäßig leicht wird es in diesem oder jenem Fache wie zum Beispiel in der Naturgeschichte sein, wo man auch dasjenige, was man dem Kinde beibringen will, möglichst ins Bild bringen soll. Schwieriger wird man dies in anderen Fächern finden. In den Sprachen zum Beispiel wird es nicht so schwierig sein, die Dinge ins Bild zu bringen, wenn man überhaupt einen gewissen Wert darauf legt, das Bildhafte der Sprache im Unterricht zu berücksichtigen. Man sollte eigentlich keine Gelegenheit versäumen, schon bei zehn-, elf-, zwölfjährigen Kindern darauf zu sehen, wie Sätze sich gliedern, sagen wir zum Beispiel ein dreigliedriges Satzgefüge meinetwillen aus dem Hauptsatz, dem Relativsatz, dem Bedingungssatz. Nicht wahr, das Grammatische daran, das ist ja nicht die Hauptsache; es soll von uns nur als Mittel behandelt werden, um zum Bilde zu kommen, aber wir sollten nicht versäumen, dem Kinde, ich möchte sagen, sogar eine räumlich-anschauliche Vorstellung zu geben von einem Haupt- und einem Relativsatz. Man kann das natürlich in der verschiedensten Weise erreichen. Man läßt den Hauptsatz einen großen Kreis sein, den Relativsatz einen kleinen Kreis, der vielleicht exzentrisch steht — ohne zu theoretisieren dabei, indem man im Bilde bleibt -, und man läßt den Bedingungssatz, den Wenn-Satz, so anschaulich werden, daß man etwa, sagen wir, Strahlen gegen den Kreis heranführt als die bedingenden Faktoren. Es ist nicht nötig, daß man diese Dinge übertreibt, aber es ist wirklich das nötig, daß man nach guter Vorbereitung seines Lehrstoffes immer wieder und wiederum doch auf diese Dinge zurückkommt. Und man sollte schon bei zehn-, elf-, zwölfjährigen Kindern auf das, ich möchte sagen, Moralisch-Charakterologische der Bildhaftigkeit im Stil eingehen. Nicht daß man da schon Stillehre haben soll. Wo die stehen soll in unserem Unterricht, haben wir ja gestern besprochen. Sondern es soll mehr aus dem innerlich Intuitiven heraus die Sache erfaßt werden. Man kann da sehr weit kommen. Man kann zum Beispiel das einzelne Lesestück, also nicht die pedantischen Lesestücke, die in unseren Lesebüchern sind, sondern das, was man sich wirklich sorgfältig zurichtet, man kann es auf das Temperament hin behandeln. Man kann sprechen nicht vom Inhalte, aber von einem melancholischen Stil, von einem cholerischen Stil. Also bitte ganz vom Inhalte dabei absehen, selbst vom poetischen Inhalte absehen; ich meine da den Satzbau. Man braucht die Dinge nicht zu zerpflücken, das sollte man geradezu vermeiden; aber die Verwandlung ins Bild, die sollte man pflegen, wenn ich sage: ins Moralisch-Charakterologische. Man findet schon die Möglichkeit, da anregend auf die Kinder in dem 10., 11., 12., 13. Jahre zu wirken, wenn man selbst in der entsprechenden Weise sich hinbändigt, die nötigen Studien zu machen.

Sehen Sie, meine lieben Freunde, es soll ja niemandem etwas am Zeug geflickt werden, ich will nur etwas charakterisieren. Ich habe wiederum recht vielsagende, für mich vielsagende Studien machen können jetzt bei unserem Wiener Kongreß, wenn ich verglichen habe die Haltung, die Stilhaltung derjenigen, die gesprochen haben, sagen wir, aus Norddeutschland und derjenigen, die gesprochen haben als unsere Wiener, die hierher berufen worden sind, Ich habe mir immer gedacht, wenn wiederum der Baravalle kommt oder der Stein oder irgendein anderer Wiener, ob der wieder seinen Vortrag mit «Wenn» anfängt. Das ist so charakteristisch für dasjenige, was gerade der Österreicher ist, das ist unendlich vielsagend, das mit einem Konditionalsatz beginnen, es führt das sogleich in das Moralisch-Charakterologische hinein. Ich glaube, Sie werden sich selber kaum bewußt werden, wie Sie mit «Wenn» Ihre Vorträge begonnen haben! Die Norddeutschen und Schweizer, die fangen nicht mit «Wenn» an, die schmettern einen bedingungslosen, bejahenden Satz sogleich an erster Stelle heraus. Das ist so charakteristisch, und so müßte man auch selbst lernen die Dinge anzufassen, erstens damit man, wenn ich so sagen darf, von seinen eigenen Konditionen frei wird, und damit man in diesem Freiwerden auch eine künstlerische Behandlung, die nicht pedantisch ist, eine künstlerische Behandlung eines jeglichen Lehrstoffes erreichen wird. Man kann, wenn man auf solche Dinge achtgeben lernt, eine künstlerische Behandlung jedes Lehrstoffes erreichen. Und ich möchte darauf hinweisen, daß es ganz außerordentlich bedeutsam ist, sich selbst in Künstlerisches so hineinzufühlen, daß man auf Einzelheiten im Künstlerischen achtet, wenn man ein guter Lehrer sein will für Kinder vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife. Sehen Sie sich auch wiederum die Photographien* an; sehen Sie sich an, wie der Dr. Kolisko, wie der Walleen steht, und betrachten Sie das nicht mit einem deutenden, kommentierenden Sinn, sondern betrachten Sie das mit einem künstlerischen Sinn, so werden Sie sehen, wie Ihnen das ungeheuer viel gibt. Es ist ja sehr wichtig, solche Dinge nicht zu pressen; es kommt natürlich sofort ein Unsinn heraus, wenn man mit dem Verstande ein Urteil abgibt, daß jemand immer eine Mappe in einer bestimmten Handlage hält und dergleichen. Wenn man es aber mit künstlerischem Sinne erfaßt, kommt etwas heraus, was nicht ganz in Worte gefaßt werden kann, was einem aber in ungeheuer bedeutsamer Weise das Künstlerische in die Glieder gießt, was man gerade als Pädagoge braucht. Es kommt sehr viel darauf an, daß man sich selber in die Lage bringt, die Dinge ins Bild zu verwandeln, denn das Bild bringt die Dinge, die wir dem Kinde beibringen wollen, eben tatsächlich an den Menschen heran.

Mit demjenigen, was wir nachgehend unserer eigenen wissenschaftlichen Bildung, die wir ja aufgenommen haben und die uns immer entgegentritt, wenn wir uns vorbereiten — die Bücher, aus denen wir uns vorbereiten, enthalten ja lauter Scheußlichkeiten —, beschweren wir uns mit etwas, was wissenschaftliche Systematik ist, und wenn wir nicht Zeit genug haben, das Ganze wiederum loszukriegen — wenn wir uns für irgendeine Stunde vorbereiten, so müssen wir ja ein heutiges Buch nehmen, in dem die Dinge wissenschaftlich angeordnet sind -, dann spukt das in unseren Köpfen. Tragen wir das dann an die Kinder heran, so ist das etwas, was nicht geht. Und wir müssen uns klar sein darüber, daß uns das selbst große Schwierigkeiten macht, daß heute sich bis in die Vorbereitungsbücher, die wir benützen können, die wissenschaftliche Systematik, nicht die menschliche Systematik, hineingeschlichen hat. Von dem müssen wir uns also absolut frei machen. Wir müssen alles, was wir in die Schule hineintragen für dieses Lebensalter, durchaus frei kriegen von aller wissenschaftlichen Systematik.

Und da ist es gut, sich etwas zu erinnern an Zeiten, in denen man allerdings ältere Kinder, ältere junge Menschen so unterrichtet hat, daß man es überhaupt selbstverständlich gefunden hat, daß nicht an den Kopf appelliert wird, sondern an den ganzen Menschen. Man braucht sich nur an jene mittelalterliche Trainierung erinnern: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, wo es nicht darauf ankam, das oder jenes beizubringen, sondern das Kind dazu zu bringen, daß es sich ausdrücken kann in einem Satz, der grammatikalisch richtig ist. Man hat da nicht Grammatik gelehrt, sondern dem Kinde die Möglichkeit geboten, so bildhaft zu denken, daß seine Sätze bildhaften Charakter haben. Dann, nicht wahr, Rhetorik: das Kind sollte sich gewöhnen, die Schönheit des Wortes in seiner Gestaltung zu empfinden; Dialektik: das Kind sollte sich gewöhnen, den Gedanken in sich frei zu kriegen und so weiter; da kam es auf das Können hinaus. Und im Grunde genommen muß es auch bei den seelischsten Dingen vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife auf das Können hinauskommen. Das Können wird aber nur erreicht in diesem Alter, wenn man alles bis zum Bilde bringt.

Nun, da spielen die Nebensächlichkeiten zuweilen eine außerordentlich große Rolle. Es ist zum Beispiel wirklich etwas anderes, ob man, sagen wir, wenn man Mathematik vorbringt, eine Zeile von Buchstaben, die breiter ist, anordnet, und dann auf sie folgen läßt eine andere, die kürzer ist, ob man die nun an den Anfang oder in die Mitte stellt. Man kann aus dem, was eine Rechnungsoperation ist, zuletzt ein Bild machen, das die Schüler vor sich haben, und auf so etwas einen gewissen Wert legen, daß auch, was man auf die Tafel schreibt, ein Bild wird; daß selbst in den Nebensächlichkeiten diese Dinge durchaus berücksichtigt werden. Manchmal ergeben sich Gelegenheiten, das Bild aus einer ganz besonderen Ecke des Lebens, möchte ich sagen, herauszubringen. Mathematische Formeln oder Formelfolgen lassen sich manchmal durch Figuren umgrenzen, welche direkt als schön empfunden werden können. Solche Gelegenheiten sollten wir nicht vorbeigehen lassen. Es ist Sünd und Schade, wenn wir solche Gelegenheiten vorbeigehen lassen, wo man irgend etwas anschaulich machen kann, was vielleicht nur eine Art unnötige Ranke für denjenigen ist, der nur in philiströs-logischer Art zu denken vermag. Die philiströs-logische Art, die sollen wir allmählich für dieses Lebensalter - wenn ich mich so ausdrücken darf — aus unserer Seele herausimpfen. Wir impfen sie heute viel zu sehr immer mehr und mehr ein. Wir sollten sie herausimpfen; wir sollten mit aller Gewalt auf das Imaginative oder auf das Musikalische hinarbeiten, und kommen dann für dieses Lebensalter dem Rhythmus eigentlich bei.

Und nun sollen wir uns nicht der Erkenntnis verschließen, daß wirklich Imponderabilien in der Totalität des Unterrichtes eine große Rolle spielen. Sehen Sie, wir haben in unseren allerersten pädagogischen Kursen hier in einer pädagogischen Beziehung von den vier Temperamenten gesprochen. Diese vier Temperamente bei den Kindern tatsächlich fortwährend zu studieren, das ist eigentlich in jeder Beziehung die Aufgabe des Pädagogen; sie so zu studieren, daß er sie auch fortwährend berücksichtigt. Denn, ich möchte sagen, in der richtigen Behandlung der Temperamente der Kinder seiner Klasse spielt sich das richtige Karma einer Klasse ab. Solch eine Klasse ist ja doch zusammen; es sind Seelen, die zusammen sind. Indem sie zusammen mit dem Lehrer und unter sich selber arbeiten, spielt sich ein Stück ihres Lebenskarmas ab. Da spinnen sich alle möglichen Lebensfäden an, aber ein Stück Karma spielt sich ab; namentlich sehr stark zwischen dem 7. bis 14. Jahre spielt sich ein Stück Karma ab. Und, wie die einzelnen Temperamente in dieses Karma hineinarbeiten, das ist dasjenige, was wir berücksichtigen sollten. In dieser Beziehung kann uns die Klasse - indem wir das den leisen Unterton sein lassen unseres pädagogischen Wirkens — fortwährend Gegenstand der inneren Aperçus sein. Und man sollte namentlich nicht es dazu kommen lassen, daß in irgendeiner Klasse schlafende, mitschlafende Schüler da sind. Ich verstehe jetzt unter mitschlafenden Schülern diejenigen, die nur halb oder drei Viertel oder ein Viertel während des Verlaufes der Stunde mit ihrem ganzen Menschen mitarbeiten. Es kann vorkommen, daß immer wiederum dieselben paar Begabteren, wie man sie gewöhnlich nennt — sie sind es nicht immer -, aufzeigen und die anderen bleiben schläfrig sitzen. Dann spielt sich eigentlich die Stunde in Lebendigkeit ab mit ein paaren, und die anderen sind eigentlich immer eine Art Statisten, und das ist dasjenige, was absolut vermieden werden muß. Denn natürlich beruht dieses Statistwerden oder Schwätzerwerden — es ist nicht so schlimm gemeint jetzt —, das beruht natürlich auch auf anderen Momenten. Aber es beruht durchaus auch auf der Gegensätzlichkeit der Temperamente. Es gibt natürlich solche unter den Schülern, die ein, sagen wir, sanguinisches Temperament haben oder gar ein cholerisches Temperament, die werden fortwährend aufzeigen, und man wird sich fortwährend mit ihnen beschäftigen, wenn man nicht besonders pädagogisch achtgibt; und es gibt andere, die mehr Melancholischen, Phlegmatischen, die werden dann zu den Statisten. Das ist absolut zu vermeiden, weil wir ja die größte Wohltat den etwas schneller denkenden und etwas leichter schwätzenden Schülern verleihen, wenn wir diejenigen, die langsamer denken und die nicht geneigt sind, so schnell den Mund aufzumachen, veranlassen, immer alles mitzumachen, auch mitzureden, mitzuarbeiten und so weiter. Es ist das durchaus notwendig, daß wir diese Unbequemlichkeit mitmachen. Wir werden dann das Gefühl haben, daß wir vielleicht eine kurze Zeit einmal weniger schnell vorwärtskommen, als wenn wir die Statisten sich selbst überlassen; aber auf die Dauer wird es sich doch anders erweisen. Auf die Dauer wird sich erweisen, daß wir vor allen Dingen auf das gedächtnismäßige Behalten der Kinder dadurch ungeheuer stark wirken, daß wir keine Statisten zulassen. Dasjenige, was das Berechtigte am Gedächtnis ist, das wird im wesentlichen dadurch unterstützt, daß wir keine Statisten zulassen.

Und so möchte ich sagen, hängt die Möglichkeit, recht bildhaft zu wirken, von der Wirksamkeit auch dieser Imponderabilien ab. Wir werden erfahrungsgemäß sehen, wenn wir alle Temperamente, alle Arten von Anlagen einer Klasse sich wirklich ausleben lassen, daß wir für das Alter vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife viel eher zu einer in dem Seelischen sitzenden Bildhaftigkeit kommen, als wenn wir das nicht tun. Es ist natürlich eine gewisse, ich möchte sagen, starke Hingabe an den Unterricht notwendig, wenn man die Dinge, die man zu bringen hat, wirklich immer mit der Rücksicht bringen soll, daß sie zum Bildhaften werden; aber man sollte dennoch für dieses Lebensalter niemals eine Schulstunde schließen, ohne daß man dem Kinde etwas Bildhaftes mitgibt. Diejenigen, die von vornherein etwa malen können mit den Kindern, die haben es ja natürlich in dieser Beziehung leichter; aber dafür wirken auch um so mehr diejenigen auf die Kinder, die, sagen wir, zum Beispiel bei den Sprachen oder beim Rechnen Bildhaftes den Kindern mitgeben. Und es gibt eigentlich im Grunde genommen keine andere wirkliche Vorbereitung für dieses Wirken in Bildhaftigkeit für den Pädagogen, als dasjenige, was ich andeutete: unseren Beobachtungssinn für das Leben so zu verschärfen, daß wir in aller Objektivität eingehen auf dasjenige, was das Leben so offenbart, namentlich auch am Menschen offenbart. Es müßte eigentlich gerade unter Pädagogen eine gesunde künstlerische Physiognomik, nicht nur Physiognomik für Menschen, sondern zum Beispiel auch Physiognomik des Tierischen wieder aufleben, eine gesunde, nicht etwa die sentimentale Lavatersche Physiognomik und dergleichen, sondern eine gesunde Physiognomik, wo das Bildhafte aufgesucht wird, ohne daß man bis zur Abgeschlossenheit des Begriffes geht, daß man im Bilde bleibt, zufrieden ist damit, wenn man die Dinge bis zum Bilde gebracht hat, es müßte eine solche gesunde Physiognomik wiederum aufleben, und sie wird dann schon von selber in allerlei Vornahmen, in allerlei Prozesse, die der Lehrer während der Unterrichtsstunde entwickelt, eben übergehen. Nirgends so sehr soll ja gesehen werden auf das Wie und nicht so sehr auf das Was, als gerade beim Unterricht und der Erziehung. Es kommt eben durchaus nicht auf das Was an, sondern durchaus darauf, daß das Was in einem gewissen Wie, in einer gewissen Art innerhalb des Unterrichtes auftaucht. Und es gibt keinen größeren Feind für den Lehrer als eine nicht vollendete Vorbereitung, denn die veranlaßt ihn immer, beim Was stehenzubleiben; währenddem eine vollendete Vorbereitung immer dazu führt, daß man von dem Was zu dem Wie übergeht, daß man selber seine Freude daran hat, wenn man sieht, wie man das dem Kinde zubereiten kann, wie man es gestaltet vor dem Kinde, indem einem die Gestaltung selber erst geworden ist wie eine Eingebung und dergleichen. Wir sollen nicht zurückschrecken, wenn wir in dieser Beziehung oftmals selbst Unverständliches an die Kinder heranbringen. Unverständliches, das die Kinder auf unsere Autorität hin — und für die Kinder zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife entscheidet ja die Autorität - annehmen, den Kindern beigebracht, ist besser als Triviales, das ihnen verständlich ist, und das sie aus ihrem eigenen Intellekt heraus begreifen.

Das sind durchaus, ich möchte sagen, feinere Nuancen dessen, was der Lehrer, der Erzieher mit seinem eigenen Seelenleben anfangen soll. Sie werden, wenn Sie vielleicht noch einmal den Weihnachtskurs über Erziehung ansehen, bemerken, daß da eigentlich überall Wert darauf gelegt ist, die Frage zu beantworten: Wie gestalten wir das Hüllenhafte des Menschen, den physischen Leib, den Ätherleib? — nicht, wie gestalten wir die Individualität? Die gestaltet sich dann schon von selber. Wenn man sagt: Wie gestaltet man den physischen Leib? -, so ist das so, daß heute in einem materialistischen Zeitalter die Menschen eben keine Ahnung davon haben, daß man den physischen Leib durch die geistig-seelischen Vornahmen, geistig-seelischen Prozesse, die man beim Unterricht entwickelt, eben gestaltet.

Nehmen wir zum Beispiel an, ein Kind stolpert über seine eigenen Worte, findet das nächste Wort nicht. Sehen Sie, beim Kinde, bevor es die Geschlechtsreife erreicht hat, ist dieses Stolpern über seine eigenen Worte eine Eigenschaft, die noch in der physischen Leiblichkeit im oberen Menschen begründet ist. Der obere Mensch ist ja der Mensch in physischer Beziehung, der seine hauptsächliche Entwickelung in der ersten und gar in der kindlichen Lebensperiode durchmacht. Wenn Sie die Möglichkeit finden, das richtige Tempo herauszufinden für dasjenige, was Sie das Kind singen lassen, erzählen lassen, das richtige Tempo zu gewinnen für einen solchen, der uns da warten läßt, wenn er von einem Worte zum anderen den Übergang suchen soll, dann sind Sie in der Lage, dieses beim Kinde bis zur Geschlechtsreife durchaus vom Seelischen aus zu kurieren. Sie schaffen eine leibliche Hemmung weg. Haben Sie es vom Leiblichen nicht weggebracht bis zur Geschlechtsreife, dann haben Sie sein Gegenbild ausgebildet im Stoffwechsel-Gliedmaßensystem, dann ist es zu einer Eigenschaft der Gedärme geworden, dann kriegen Sie es nicht wieder heraus. Dann hilft Ihnen alles nichts, was Sie im gewöhnlichen Sinne anstellen als geistige Übungen. Die müssen so stark angestellt werden, daß sie das Verdauungssystem beeinflussen, und das ist natürlich nicht immer möglich, daß man das, ich möchte sagen, allgemein einführt. Das würde zum Mißbrauch von gewissen Übungen führen. Aber beim Kinde ist es so, daß wir sorgfältig beobachten müssen, ob es unternormal langsam von einem Worte zum anderen, von einem Gedanken zum anderen übergeht. Und beim Kinde können wir noch den Leib gesund machen. Wir machen das Verdauungssystem krank, wenn wir ein solches Wartenlassen von einem Wort zum anderen nicht in der Jugend kurieren. Das obliegt uns und ist wichtiger als irgendeinen Inhalt - den wir ja brauchen, denn wir müssen etwas lehren und dadurch müssen wir einen Inhalt haben — dem Kinde beibringen. So wirkt ja im ganzen physischen Organismus einfach der Geist. Wir müssen gerade, um den physischen Organismus in der richtigen Weise beherrschen zu lernen, Geisteswissenschaft kennen, weil im physischen Organismus gerade der Geist wirkt. So sind wir darauf angewiesen, daß wir in einer gewissen Weise das gesunde medizinische Denken wiederum heranbringen an das pädagogische Denken. So daß wir tatsächlich wiederum im Ernste zu nehmen wissen so etwas, sagen wir, wenn im Alten Testamente mitgeteilt wird, daß jemand geplagt worden ist von bösen Träumen, da wird nicht die Redensart gebraucht: Mein Gehirn hat da irgend etwas Besonderes arrangiert, Gott hat mich durch mein Gehirn geplagt. - Das würde kein Mensch, der im Alten Testamente tätig war, gesagt haben. Sondern er hat gesagt: Gott plagt mich durch meine Nieren. -— Warum? Aus dem einfachen Grunde, weil das richtig ist. Die heutigen Menschen sind stolz darauf, zu wissen, daß die seelischen Dinge vom Gehirn ausgehen, und sie setzen sich mit einem Hochmut hinweg über dasjenige, was im Alten 'Testamente steht. Nicht wahr, nicht nur das Gehirn ist durchgeistigt, sondern der ganze Organismus ist durchgeistigt. Die Träume kommen zum Beispiel aus den Nieren; der Ausdruck aus dem Alten Testamente ist durchaus ernst zu nehmen. Geradeso wie es zwar gescheit ist im modernen Sinn, zu sagen, auch das Mitleid kommt aus dem Gehirn; aber im tiefern Sinne ist es ein Unsinn, und die alttestamentliche Form, daß das Mitleid aus den Eingeweiden kommt, ist die richtige.

Und so müssen wir wissen, daß, wenn wir mit dem Seelisch-Geistigen an das Kind herantreten, wir seinen ganzen Leib behandeln. Wir sind ja gerade diejenigen, die mit ärztlicher Klugheit pflegen das Körperlich-Leibliche des Kindes, wenn wir dieses oder jenes im Satzbau, in der Behandlung der Farben, in der Behandlung des Tones, in der Behandlung dieses oder jenes Gegenstandes tun. Wir üben ja Einfluß aus auf das ganze Physische; denn im Physischen ist der Geist, und wir wirken auf diesen Geist, nicht nur auf den Geist, der bloß unmittelbar im Gehirn seinen Sitz hat, denn da drinnen hat ja doch kurioserweise das Unwirksamste seinen Sitz. Und so müssen wir uns ansehen als Pädagogen entweder als Leute, die fortwährend Förderndes, Lebengestaltendes in den Kindern heranziehen oder Giftiges, das den Körper herunterbringt. Wenn wir irgend etwas nach dem Formalistischen hin übertreiben, wenn wir die Kinder bis zur Ermüdung denken lassen, ja, dann verurteilen wir sie ja zwischen dem 7. und 14. Jahre dazu, daß sie verhältnismäßig früh in die Sklerose verfallen. Wir müssen uns nur bewußt sein, daß wir arbeiten am ganzen Leben, wenn wir dieses oder jenes in der Umgebung des Kindes in der Erziehung und im Unterrichte entwickeln. Und wir werden ganz gewiß nicht in richtiger Weise zur Behandlung der pädagogischen Fragen in dieser Beziehung herankommen, wenn wir nicht uns bewußt sind: Wir sind eigentlich berechtigt, nur die Hindernisse und Hemmnisse, die sich aus der physischen und ätherischen Natur des Menschen ergeben, hinwegzuräumen.

In bezug auf das übrige wird ja der heutige Mensch, der viel egoistischer ist, als er denkt, selbstverständlich sagen: Mir erscheint dieses richtig, mir erscheint jenes unrichtig —, und wird dann das Kind auch so aufziehen, daß es möglichst so fühlt und so denkt wie er selber. Das ist natürlich das Unrichtige. Was eben richtig ist in bezug auf alles Inhaltliche, ist ja das Leben — nicht die einzelne Lehrerindividualität —, das wir fragen müssen. Wir müssen natürlich heute einem Kinde Schreiben beibringen. Ich muß gestehen, ich finde in mir kein Geschmacksurteil, das unmittelbar aus dem Menschlichen heraus mir Antwort geben würde, ob ein Kind schreiben lernen soll oder nicht, nur aus der Betrachtung der Zivilisationsentwickelung heraus ergibt es sich. Die Menschheit ist heute dabei angekommen, daß ein gewisser Zivilisationsinhalt auf dem Schrift- und Leseweg wirkt. Nun müssen wir, damit das Kind nicht für eine andere, sondern für diese Welt erzogen wird, dem Kinde Lesen und Schreiben beibringen. Das ist ja etwas, was wir als Bedingung der Zivilisation hinnehmen müssen, und so müssen wir die Entwickelungshemmungen wegschaffen, die dadurch, daß man in einem gewissen Zeitalter lebt, auch wiederum an den Menschen herankommen. Wir haben ungeheuer viel zu tun, wenn wir uns die Frage beantworten wollen: Wie machen wir die Gegenstände, die schon einmal gegeben sind für die menschliche Entwickelung des Kindes, am allerunschädlichsten? - Denn wir können immer annehmen, daß wir dadurch, daß wir einen gewissen Stoff an das Kind heranbringen müssen, dem Kinde eher schaden als nützen. So müssen wir uns immer fragen: Wie vermeiden wir den Schaden, der eigentlich im Grunde genommen immer angerichtet werden muß, wenn wir dem Kinde irgend etwas beibringen? Nun, das gilt natürlich um so weniger, je mehr die Sache nach dem Künstlerischen geht, und um so mehr, je mehr die Sache nach dem Erkenntnismäßigen geht. Aber vor unserer Seele stehen muß diese Tatsache eigentlich im Grunde genommen immer. Und nun sollen wir uns ganz klar darüber sein: das richtige autoritative Verhältnis, das bestehen soll zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife zwischen dem Erzieher und dem Kinde, dieses richtige autoritative Verhältnis wird unter keinen anderen Umständen hervorgerufen, als wenn wir uns bemühen, den Unterricht künstlerisch-bildhaft zu gestalten. Wenn wir das können, dann wird das autoritative Verhältnis ganz gewiß entstehen. Sehen Sie, dasjenige, was das autoritative Verhältnis untergräbt, ist die einseitige Intellektualität. Die einseitige Intellektualität zu pflegen ist natürlich am leichtesten in den Gegenständen des Rechnens, der Naturwissenschaften und so weiter. Gerade da sollen wir aber ins Bildhafte hineinarbeiten. Oftmals gestalten wir auch zu unbildlich in dem Sprachunterricht. Nun sollen wir uns nur klar sein darüber: wenn wir bildhaft gestalten, gehört dazu eine gewisse Selbstlosigkeit. Es ist viel leichter, gescheit zu denken, viel egoistischer ist es, gescheit zu denken, als bildhaft zu gestalten; und wir stehen dem Kinde eben selbstlos gegenüber, wenn wir im Unterrichte bildhaft gestalten. Wenn das Kind dann geschlechtsreif geworden ist, und die Kenntnis in Erkenntnis übergehen soll, dann lehnt es deshalb, weil sein Intellekt jetzt erwacht ist, einfach das Urteil des Lehrenden, des Erziehenden schon von selber ab. Dann wird nichts mehr mit der bloßen Autorität erreicht, dann müssen wir konkurrieren können, dann müssen wir wirklich mit dem Kinde schon konkurrieren; denn eigentlich ist man tatsächlich mit 17 Jahren so gescheit als mit 35 in bezug auf die Urteilsfähigkeit. Gewisse Nuancen kommen vor, aber im wesentlichen ist man mit 17 Jahren, was das Formal-Logische betrifft, so gescheit als mit 35 Jahren. Man muß also eigentlich schon mit dem Kinde konkurrieren, sobald es geschlechtsreif geworden ist. Und deshalb muß das eintreten, was ich gestern gesagt habe, daß man sich in keiner Weise eine Blöße geben darf. Das wird einem natürlich leicht dem jüngeren Kinde gegenüber, wenn man sich einer künstlerischen Gestaltung des Unterrichtes hingibt. Und besonders viel wird man dadurch erreichen, daß man ein Gefühl sich erwirbt, wie sich verschiedene Glieder des einen oder anderen in der verschiedensten Weise künstlerisch gestalten lassen. Sagen wir einmal, man nimmt mit den Kindern durch eine Anzahl von Pflanzen. Man bespricht die Blüten; jetzt versucht man im ganzen Ton, ich möchte sagen, bis zum Tonfall hin, die Blüten so zu schildern, daß die ganzen Worte und Vorstellungen etwas Strömendes sind, daß sie leicht sind. Nun versucht man, indem man dieses entwickelt, sich gerade an die sanguinischen Kinder zu wenden, damit die sanguinischen Kinder dasjenige für die ganze Klasse beitragen, was sie besonders haben an Auffassungsgabe, an leichter Auffassungsgabe, sagen wir für solche Vorstellungen, die ein künstlerischer Mensch entwickelt, wenn er Blüten schildert. Wendet man sich jetzt zu den Blättern, dann ist es durchaus möglich, daß man einen solchen Ton anschlägt, daß man bei den Blättern mehr das Interesse der melancholischen Kinder erregt; der Dialog mit der Klasse geht jetzt auf die melancholischen Kinder über. Schildert man die Wurzeln, die gar nicht gesehen werden für gewöhnlich, die man aber schildern kann so, daß man ihre Kraft nachempfindet in den Blüten, schildert man das, was eigentlich für gewöhnlich unsichtbar ist, dann muß man nicht mehr statisch, sondern dynamisch schildern, und da helfen einem dann die cholerischen Kinder zu einem ordentlichen Dialog. So kann man die ganze Klasse benützen zu einer Gegenseitigkeit des Sich-Anregens, wenn man nur den Sinn dafür entwickelt, der instinktiv werden kann. Nur, nicht wahr, ist es notwendig, daß man auf solche Dinge achtet.

Nun, tatsächlich ist ja die Sache so, daß man es sich viel schwerer vorstellt, als es eigentlich ist. Denn, hat man einmal sich ein Vierteljahr in eine solche Richtung gebracht, dann hat man selber das Bedürfnis, sich in eine solche Richtung zu bringen. Nur — die Geschichte hat einen Haken. Mit großer Lust beginnt man so etwas. Man sagt sich: Ich will das jetzt machen, ich will tatsächlich bildhaft gestalten, den Unterricht bildhaft gestalten, morgen fange ich an. — Nun geht es acht Tage, nachher wird man aber lässig; und das ist der Haken, den die Sache hat. Es ist notwendig, daß man ein Vierteljahr durchhält, dann hält man länger durch. Acht Tage machen es nicht, aber ein Vierteljahr macht etwas aus, wenn man sich ernsthaft daran hält, sich zu trainieren durch ein Vierteljahr.

Und nun möchte ich Ihnen heute, meine lieben Freunde, nicht die eine oder andere Regel gegeben haben für das eine oder andere im Unterricht. Wir werden ja vielleicht bei künftigen Zusammenkünften immer pädagogische Vorträge veranstalten, so daß wir immer weiter vorwärts kommen. Aber ich hätte Ihnen heute gerne geben wollen so etwas, was dazu führt, daß Sie selbst meditativ sich in eine pädagogische und pädagogisierende Stimmung hineinbringen. Ich hätte gerne manchmal, daß da oder dort ein Arm sich anders bewegen würde in einer Klasse, damit er ein anderes Bild vor den Schülern entwickeln würde. Ich hätte gerne, daß manchesmal die Stoßigkeit zum Beispiel, die immer unbildmäßig ist, nicht zu den Vornahmen im Klassenzimmer gehört. Ich hätte manchesmal gerne, daß dieses oder jenes nicht ganz graziöse Tafelabwischen durch ein graziöseres ersetzt würde. Das alles ergibt sich ganz von selber. Aus dem Unkünstlerischen ins Künstlerische wird es hineingearbeitet, wenn der allgemeine Sinn dafür da ist, und der allgemeine Sinn ist eigentlich viel wichtiger als die einzelne dogmatische Regel für den Pädagogen. Ich möchte gerne, daß Sie heute dieses aufgenommen haben, was Sie auf die Wichtigkeit des Herzschlages, mit dem man bei der Pädagogik ist, das Sie auf diese Wichtigkeit des Herzschlages aufmerksam macht.