Ritual Texts for the Celebrations of Free Christian Religious Education

GA 269

Translated by Steiner Online Library

On the History and Development of the School Ritual: Herbert Hahn

On the emergence of free religious education in Waldorf schools and the establishment of Sunday rituals

When the fundamental discussions about the internal structure of the Waldorf School were held with Rudolf Steiner in the spring and summer of 1919, there was initially no mention of establishing a special religion class to be taught in the spirit of Waldorf education. Rudolf Steiner once said that, thanks to the central position of human science rooted in the supersensible in Waldorf school education, each individual lesson would essentially meet the needs that would otherwise be cultivated in separate religious instruction. But already in the fall of 1919, a specialized “free religious instruction” course, to be taught for two hours per week, was included in the Waldorf school curriculum. This surprising turn of events – like all steps in Rudolf Steiner's life – was based on concrete necessities observed in life itself. It had become apparent that considerable groups of Protestant and Catholic parents considered it important that, in addition to the general lessons of the Waldorf school, a special denominational religious education be introduced for their children. that special denominational religious instruction be introduced for their children in addition to the general instruction provided by the Waldorf School. Rudolf Steiner complied with this request from a large number of parents. However, he introduced religious instruction in such a way that it was to be taught only “on the grounds of the Free Waldorf School,” i.e., as if it were extraterritorial. In other words, the Waldorf School only provided the premises for religious instruction, but rejected any pedagogical responsibility for it, just as it refrained from exerting any influence. However, when considering the implications of this step, it became apparent that there was a group of pupils who were not eligible for Protestant, Catholic, or any other denominational religious instruction. These were mainly the children of workers and employees of the Waldorf-Astoria cigarette factory, which, as the founder of the new school, had also provided the core of the first student body. Once it had become necessary to establish special religious instruction, Rudolf Steiner did not want the children of non-denominational parents to be placed in a special position by the complete absence of religious instruction. So, for those whose parents expressly requested it, he established non-denominational Christian religious instruction, which was given the name “free religious instruction.” From the outset, this instruction had nothing to do with “free religion” in the traditional sense of the word. Without regard to denominational affiliations and with the sole aim of equipping children with living religious forces for their later lives, it set itself the task of presenting and developing the great fundamental truths of Christianity in a free manner. Since it was to be taught by Waldorf school teachers or friends of Waldorf education, it was permitted to apply the principles of Rudolf Steiner's spiritual science of human nature in its methodology. However, just like the general teaching in Waldorf schools, it was not intended to be a “course in anthroposophy.” Any serious examination of the elements of Rudolf Steiner's pedagogy had to show that such a “anthroposophical tendency” in the misunderstood sense would eliminate itself from the living stream of education. However, while this teaching was connected with the methodology of Waldorf education, its organizational integration into the school as a whole should in no way distinguish it from denominational religious instruction. This means that even free religious instruction could only be accepted as “extraterritorial.”

The first teachers for this class were appointed by Rudolf Steiner in the fall (probably in October) of 1919: Friedrich Oehlschlegel for grades 5 through 8; Herbert Hahn for grades 1 through 4. The aforementioned grade levels were combined into two large groups: one group for the lower elementary school classes and one group for the upper elementary school classes, so that Oehlschlegel and the author of this article only had to teach two religion lessons per week. The basic methodological framework for both levels of teaching was provided by Rudolf Steiner at a conference on September 26, 1919.

A few weeks after the new lessons had been introduced, in late autumn of the same year (on November 3, 1919), a parents' evening was held at the Waldorf School for parents whose children were attending these religious lessons. As far as I can remember, only one question was discussed at this parents' evening. It concerned whether something like a Sunday celebration could be organized for the children who belonged to the free religious education class. It was mainly Emil Molt, the founder of the Waldorf School, who spoke on behalf of the parents who were in favor of this idea. After a few suggestions had been made by those present, Oehlschlegel and I were asked to look into the matter further. We were asked to draw up some proposals, and it was agreed that we would discuss them with Dr. Steiner the next time he was in Stuttgart.

Oehlschlegel and I clearly saw that the suggestions coming from the parents reflected a growing need. The lessons demanded something from within that went beyond mere instruction and had to have the character of a celebration. But as soon as we began to form more concrete mental images about the nature of this celebration, we found ourselves in great difficulty. What we came up with either seemed like a copy of something old and traditional, or it seemed too subjective. We thought of reading a passage from the Gospel, giving short speeches, or performing the sayings from Rudolf Steiner's Soul Calendar in eurythmy. We were therefore truly relieved when Dr. Steiner returned to Stuttgart during the Christmas season of 1919 and soon agreed to discuss our concerns with us.The conversation took place in the small anteroom of what is now the boardroom. We told Rudolf Steiner about the parents' evening I mentioned and about our efforts so far. He listened to all the details with great patience and his kind, serious smile. He only commented on the suggestion to present the weekly verses eurythmically at the Sunday celebrations that were to be established. “Eurythmy?” he said slowly. “But that is a secular art! I would then have to provide forms for a special kind of cultic eurythmy.” As far as I can remember, there was a pause in the conversation. Suddenly, Rudolf Steiner's whole body seemed to jerk, and he exclaimed emphatically: “Then it must be a cult!” We looked at him in surprise. And continuing to speak emphatically, he said, “But it will be very difficult to establish it. For if we introduce it, it must be completely ‘taboo’!” Then, after a short pause, he continued in his usual tone of voice, “But it will be possible to establish it: it would have to be established in such a way that it is something.” — And after a moment's reflection: “If it could be given, it would also be the first re-establishment of our esotericism, which was interrupted by the war.”

Rudolf Steiner then said that he would examine the possibilities for introducing such a cult and let us know. That concluded the conversation.

For the historical development of our work, it is important to note that the idea of a cult had never occurred to Oehlschlegel or me. Even what we had presented to Dr. Steiner did not go beyond considerations of a “Sunday devotional.” The reference to the objective form of the cult came exclusively from Rudolf Steiner.

There was no further discussion of these questions. A few days later, Dr. Steiner gave us the text of the first Sunday service as his answer. We copied it down, and Oehlschlegel kept the original. In agreement with Mrs. Bertha Molt and Mrs. Hertha Kögel, whom Dr. Steiner had appointed as assistants for the Sunday devotions, we began preparing the first service. The main task was to set up the service area in what is now the columned hall of the Waldorf School.

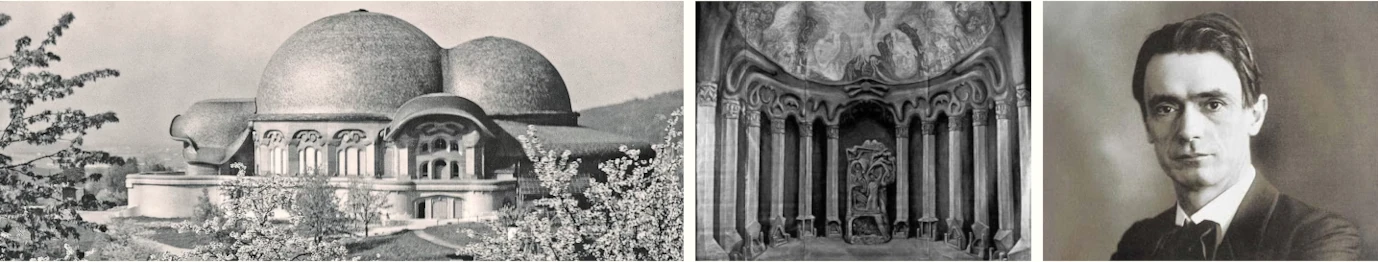

Oehlschlegel and I were able to discuss all the details of this arrangement with Dr. Steiner. He drew the exact shape of the altar and specified that it, like the entire performance space, should be red. He specified black as the color for the candlesticks. He said that seven candlesticks should be placed at a blunt angle so that the smallest formed the tip and the two largest stood at the ends. Leonardo da Vinci's colored sketch of Christ's head in the Last Supper, kept in the Brera in Milan, was to be hung on the altar wall in a blue frame.The details for the chairs to the right and left of the altar, intended for the two assistants, were only communicated by Dr. Steiner later, when the sacrificial ceremony was being arranged. Originally, there were no chairs there. Dr. Steiner did not provide any information about the orientation of the altar or the entire room.

I remember that Dr. Steiner was particularly warm and open during the conversation in which he gave us all these details. He made it clear to us that he could sense how we felt the beginning of the proceedings was something great and very significant. With unforgettable cordiality, he accompanied us out after the conversation had ended.

The actual beginning of the proceedings was to bring about a decisive, fateful turn in my life. In January 1920, Friedrich Oehlschlegel suddenly decided to embark on a journey through the United States of America. As a German-American, he believed he saw opportunities to spark strong interest in the United States for the idea of the threefold social order. The trip took place without Dr. Steiner's knowledge and under circumstances that remain mysterious to this day. It was an unfortunate journey. Oehlschlegel soon fell so ill in America that he had to leave the Waldorf School forever. So I was faced with the difficult task of having to carry out the actual introduction of the Sunday ritual all by myself. The first ceremony took place on February 1, 1920, with strong participation and in a festive manner. From then on, it became my task to conduct the Sunday ceremony and also the cultic ceremonies given by Rudolf Steiner (Christmas ceremony and youth celebration) Sunday after Sunday for over a year. For Dr. Steiner did not appoint a new religion teacher after Oehlschlegel's departure. I now also had to teach the group (grades 5-8) that had previously been taught by Oehlschlegel. Ernst Uehli later joined me as the next teacher for free religious education. He was followed by Wilhelm Ruhtenberg. Adolf Arenson and Sigismund von Gleich also temporarily led groups for free religious education. Dr. Karl Schubert took part in one of the first Sunday services shortly after his arrival from Vienna in February 1920. However, he did not become a religion teacher until several years later.

Whenever Dr. Steiner was in Stuttgart, he always attended the Sunday services. He attended a Sunday service for the first time on February 29, 1920. On some of these visits, he was accompanied by Dr. Steiner. Incidentally, Dr. Steiner attached great importance to these services remaining strictly within the school community, including those who participated in them. He considered it natural and desirable that, in addition to the children concerned, all members of the Waldorf School teaching staff should also take part. Otherwise, the participation of adult visitors should be limited to the parents of the children concerned or, in the case of children in boarding school, to their guardians. Other requests to attend the activities were frequently made to him. He always rejected them decisively. He once said that the conscientious observance of these limits, which were dictated by the nature of the matter and by fate, was essential for the inner cultivation of the ritual activities.

Since it had not been possible to discuss the last and smallest details concerning the arrangement of the ceremonies and the room with Dr. Steiner beforehand, I asked him several times after his first visits whether he agreed with the way we had carried out his instructions, or whether he thought it would be better to do one thing or another differently. He repeatedly said, “It is good as it is.” “Everything is fine.” And so we also have confirmation of objective value with regard to these details. When I asked him for a Gospel text at the beginning of the sessions, he suggested the beginning of the Gospel of John, John 1:1-14. This text was read every Sunday for a long time during the sessions. Later, he recommended that the Gospel texts be chosen freely from the older church lectionaries.

As his first comment in conversation with Oehlschlegel and me shows, he regarded the introduction of the services as an extremely careful and responsible matter. Some of this concern was still evident in his attitude in the first months of 1920. Some time later, he expressed himself in a teachers' conference with these words: “As far as the Sunday services are concerned, I can form a mental image of a wide variety of attitudes. But I can also understand that those who have to do with them have similar feelings to the first Christians when they descended into the catacombs.” From about this time onwards, it became apparent that he regarded the activities as something objective, merged into a unity with the hours of free religious instruction.

The Christmas activity mentioned above was given by Dr. Steiner at my request during the Christmas season of 1920. It was held for the first time on December 25 of that year. It was followed by the Youth Festival, which was held for the first time on Palm Sunday in 1921. It was not until two years later that Rudolf Steiner gave the text of the Sacrifice Festival in response to a request from the students in the upper school class at that time. It was held for the first time during Easter 1923 by Dr. Karl Schubert, Dr. Maria Röschl, and myself.

As already emphasized, Dr. Steiner considered these ceremonies, after their introduction, to be inseparably linked to free religious education. He did not want free religious education to be taught in Waldorf schools or institutes without the ceremonies being held. He once described the latter as a third religious lesson. This statement did not, of course, imply that attendance at the rituals should be made compulsory for children participating in free religious education in individual cases. However, as the number of teachers of free religious education gradually increased, Dr. Steiner took great care to ensure that no one who did not also perform the rituals was allowed to teach free religious education, and vice versa. Indeed, experience showed that this consideration of the religious services was a decisive factor for him when appointing new teachers for free religious education. He said repeatedly: "Yes, this person or that person could teach free religious education quite well. But it won't work with the practices!" At this point, it should be emphasized once again that Rudolf Steiner considered it entirely possible to appoint proven, capable personalities from the Anthroposophical Society to teach free religious education, even if such personalities did not belong to the teaching staff of the Waldorf School or were not otherwise active as teachers. The extremely cautious, delicate, and tentative manner in which Dr. Steiner treated every new appointment to the religious education teaching staff for free religious education gives rise to a great human and spiritual responsibility for the development of this teaching.

While this must be strongly emphasized on the one hand, on the other hand it is equally important to prevent the legend from arising that Dr. Steiner ever treated the imponderables in question here in such a way that they could have encouraged any kind of mysticism or false esoteric ambition. He treated them like everything else he touched, in the sphere of a spiritual clarity and objectivity that was completely free and liberating. His statements were simple, sober, and very often imbued with the humor that he spoke of as a sign of health in spiritual matters. Those who were called upon by him became aware that they were allowed to serve in freedom. No more and no less.

After his fundamental methodological lecture in 1919, Rudolf Steiner provided many more details regarding the content of free religious education. At the end of this presentation, it is very important to me to emphasize the following. Many of Dr. Steiner's comments were made in response to very specific situations and with regard to very specific teachers. From the conversations with Dr. Steiner that arose in these situations — most of which were brief, by the way — it was clear that he liked to build on what the teacher in question had been working on intensively, what fulfilled him deeply. He would often ask directly, “What have you been working on lately?” — and then surprise you with the statement, "Well, you can also work on that with the children, in a modified form." He never meant to impose anthroposophical content. But he considered what had become alive and therefore objective in the teacher, when presented in a manner appropriate to the age group, to be good material. Thus, as everywhere in Waldorf education, he attached the greatest importance to the creative commitment of the teachers.

This should lead us to never schematize anything in matters of collecting material, classifying material, and everything else that belongs here. Within this teaching, which is free in the highest sense of the word, it is a continuing appeal to the initiative of its supporters and caregivers.

Notes on the Individual Actions

The Sunday Ritual

1. Before the children are brought in, the candles on the altar are lit.

Dr. Steiner does not specify who should do this or how. At the Waldorf School in Stuttgart, it has become customary for either the person performing the action or, if the action is performed by three people, one of the two helpers to light the candles.

When the person performing the ritual (either alone or with the helpers) steps up to the altar, those entering should already be standing at the entrance to the ritual room. The intention is that from this moment on, complete silence should reign in the ritual room.

2. The saying given at the beginning of the books of actions (“Through your power, O Spirit of God”) is intended to prepare the person performing the action. When the person performing the action has approached the altar, he or she recites it once more, turning toward the action that is about to begin.

This is intended to be done quietly and audible only to any assistants.After speaking or reading the saying, the person performing the action remains standing with his face toward the altar. His assistant or assistants first take their places on the chairs standing on the altar structure.

3. Since the introduction of the sacrificial ceremony, Dr. Steiner has stated the following regarding the assistants in general, i.e., for all ritual acts in free religious education: Each of these acts can be performed with either one or two assistants.

The helper standing to the right of the person performing the ritual (facing the altar) is the one who later approaches the individual children. He represents the part of the ritual that corresponds to the general structure of communion. The helper standing to the left of the person performing the ritual reads the Gospel. If the celebrant performs the act with only one assistant, the latter takes on one of the two assistant functions, e.g., reading the Gospel, depending on what has been agreed. The celebrant takes on the remaining assistant function, in this case the part corresponding to Communion. Before going to the children, he stands for a few moments on the right side of the altar. He does this with his face toward the altar.

However, if it has been agreed in advance that the assistant will take on the function on the right side, the person performing the action reads the Gospel himself. He does this by stepping to the left side of the altar; after the reading, he returns to the center of the altar.

Before the children enter, the adults participating in the ceremony (parents, their representatives, and teachers) are admitted.

4. While the children are being admitted, the person performing the ceremony remains standing with his face toward the altar.

According to Dr. Steiner, it is desirable that he accompany the process of admitting the children in his thoughts, i.e., that he focus his attention on the words of those admitting them.

5. After all the children have been admitted, those who admitted them walk in front and stand on the right and left between the altar and the first row of children. Now the performer turns around. At the same moment, the helpers rise and step to his side. The action begins.

6. When the performer turns toward the image of Christ with the words “In Him took flesh the Spirit who works in all,” the assistants also turn back toward the altar. During the action, they always stand in the same orientation (facing the altar or facing the children) as the performer. Deviations from this are to be observed for the sacrifice ceremony.

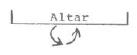

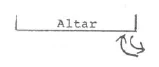

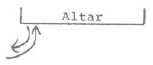

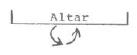

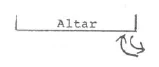

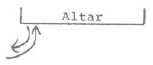

7. With regard to turning away from the altar from the position facing the altar to the position facing the children and back again, the following has been agreed upon at the Freie Waldorfschule Stuttgart: The person performing the main action (standing in the middle) always turns his left shoulder away from us so that he describes a circle until he turns back to the altar.1In recent years, this agreement has been called into question, without Herbert Hahn being able to give a definite answer. He left open the question of whether it might not be more correct for the person standing in the middle to follow the same path when turning back:

Herbert Hahn asked that experience be gathered, that the question be examined, and that an answer be sought until certainty is achieved. (Note by H. v. Kügelgen) 10.

The right and left assistants move so that they each make only half an arc forward and half an arc backward. The right assistant (Communion side) moves with his left shoulder forward in a half arc to the position “face to the children”: Turning back, he follows the same path; in the second phase, therefore, he moves differently from the person standing in the middle.

The left assistant (Gospel side): with his right shoulder first, he makes a half arc to the position “facing the children.” When turning back, he retraces the same path.

8. Pointing to the image of Christ is done by raising the right arm; the fingers of the hand remain closed. The performer stands facing the image of Christ. Dr. Steiner did not specify that the person performing the ritual should step sideways in front of the image. Nor did he specify that only individual fingers should be used to point at the image.

9. With the words “My dear ones! We learn in order to understand the world,” the person performing the ritual turns back to the children.

10. The prayer is announced by the performer with the words: “Let us pray.”

11. Dr. Steiner specified the position of the hands during this prayer: the right hand should enclose the closed left hand.

Dr. Steiner did not give any specific instructions regarding the position of the children's hands.

12. After the last words of the prayer, “Then he will be with us,” the person conducting the ceremony turns back to the altar. There is a short pause before the part corresponding to Communion begins.

13. As soon as the helper addressing the individual children approaches them, the person conducting the ceremony and the other helper also turn toward the children.

14. The person approaching the children walks down the first row from left to right, the next from right to left, and so on; he returns to the altar on the communion side of the room and immediately stands facing the children again. 15.

Dr. Steiner left it to the discretion of the person approaching the children whether to extend their hand to the children when saying the words “The Spirit of God will be with you when you seek him” or to lay their hand on them. At the Stuttgart Waldorf School, only the hand is extended.

15. Dr. Steiner specified the posture to be assumed by the person performing the ritual when saying the words “I call upon the spirit of God to be with you ...”, i.e. the posture of the blessing hands:

Both arms are raised, palms facing outwards. The fingers are spread so that three groups are formed: the little finger and ring finger are closed together, the middle finger and index finger are closed together, and the thumb is separate.

There are therefore two gaps visible: one between the ring finger and middle finger, the other between the index finger and thumb. This hand position occurs only once during the ritual. It does not apply, for example, to the sacrificial ceremony, for which a different indication has been given.

16. The Gospel reading is not announced in the Sunday services by the assistant standing on the left, but by the person performing the ritual, with the words "The Gospel according to ...

(John, Matthew, etc.) in ... chapter, verse ... to ...17. The Gospel is listened to by all those participating in the ceremony (i.e., also parents, teachers, etc.) while standing.

18. After the Gospel reading, the actor remains facing the children until the end of the service (i.e., also during the singing). The singing is announced with the words: “We will now sing ...”

Dr. Steiner did not intend for the actor to sing along himself.

19. After the closing words, “What you have heard, felt, 20. and thought here,” the actor (and his assistants) turns back to the altar. As the music begins, the script and Gospels are closed. The actor remains facing the altar during the music. If he has performed the action with assistants, they now return (as before the beginning of the action) take their places on the chairs.

20. After the music, while the candles are still burning, the actor steps down from the altar and goes to the children. It is a custom, also observed in the presence of Rudolf Steiner, that after this action (and also after the Christmas play), the children personally take their leave of the actor, the helpers, and those who have admitted them.

21. The candles are not extinguished until the parents have also left the room. A special ceremony is not customary in Stuttgart and did not take place even in the presence of Dr. Steiner.

The Christmas play

1. As already mentioned in my article on the origins of the plays, the Christmas play was first performed on the morning of December 25, 1920.

It has become customary to hold this ceremony only once a year as part of the free religious education at Waldorf schools, namely, as was the case when it was first celebrated, on Christmas morning.

In accordance with what Dr. Steiner has said elsewhere about the plays, the possibility should remain open for this celebration to be held several times during the Christmas season in schools and institutes, depending on local circumstances and needs.

2. All pupils of all ages who attend free religious education may take part in this play, i.e. including those who already attend the youth celebration or the sacrifice celebration. If the total number of pupils expected is large, the Christmas celebration should be held several times on the same morning, with sufficiently long breaks in between. In this case, it is advisable to divide the pupils into age groups; however, depending on local circumstances, other criteria may also be considered for such divisions. In any case, families should be able to attend the Christmas play together with their older and younger children.

3. The altar, which is otherwise set up exactly as usual, is decorated appropriately for the occasion on this day. At the Stuttgart Waldorf School, as was the case when the Christmas celebration was first held, two Christmas trees are placed to the right and left of the altar, which are decorated with candles and symbols in accordance with the general guidelines provided by Dr. Steiner. The candles are lit together with the altar candles before the service begins. The altar picture for this service (as for all religious services in free religious education) is Leonardo da Vinci's painting of Christ.

4. With regard to the helpers and their roles, please refer to the above (see Sunday service, point 3). In consultation with Dr. Steiner, a reading from the Gospel of Luke, chapter 2, verses 1-21, has been inserted as the Gospel reading for this ceremony. It is announced by the person acting (standing in the middle) after the words:

You shall lift up your thoughts and feelings

to the spirit of Christ,

He is the light

that shines in the hearts of men

so that they may find

the way to the kingdom of God.

The piece of music suitable for Christmas" provided for in the liturgical text follows immediately after the Gospel reading.

5. Preparation and entrance proceed as usual.

Youth celebration

1. Preparation and distribution of roles to the individual helpers as in the Sunday service and the Christmas service. — The adult participants are admitted first.

2. Two ushers may also perform this duty at the same time. They say the words addressed to the children, “Remember the importance ...” at the same time.

3. After all the children have been admitted, the ushers stand to the right and left near the altar (see Sunday service, point 5).

4. At the words “You are the light of souls ...”, the person performing the action turns back to the image of Christ, as indicated in the text. Unlike the Sunday service, both arms are raised towards the image of Christ; the palms of the hands are turned inward. This posture is maintained throughout the invocation, i.e. until the words “For You have spoken” (inclusive).

The assistants also face the image of Christ during these words.

5. Immediately after the words “For you have spoken,” the minister turns back to the children, as indicated in the text. Either the minister or the assistant standing on the left reads the High Priestly Prayer. Unlike the Sunday service and the sacrifice ceremony, this is not announced.

6. After reading the High Priestly Prayer, the celebrant turns back to the altar. Short pause. Then the celebrant or the assistant standing on the right approaches each child individually.

The rows are walked through as indicated in the Sunday service. The return to the altar is also carried out accordingly.

7. Regarding the speeches:

The nature of the ritual celebration requires that the speeches be kept as vivid and concise as possible. They should not be the focus of the youth celebration. With regard to the inner attitude, what Rudolf Steiner said about reading the sacrificial ceremony may also apply here: “Simple and heartfelt.”

8. As in Sunday celebrations, the singing is announced by the person performing the ceremony. He remains standing with his face toward the children during the singing.

If singing has to be omitted because there are too few children participating or for other reasons, music may be played as a substitute. It is not announced. In this case, the person acting and the helpers turn toward the altar.

9. After the words:

As your light,

As your strength,

As your guide,

As your comforter

the celebrant turns back to the altar. Conclusion as for the Sunday actions. The assistants return to their seats. The celebrant and the assistants remain in this position until all the children have left.

10. In this act, there is no personal farewell to the children.

11. Only when all the children have been dismissed does the celebrant step back from the altar.

12. The youth celebration is not held just once in the context of free religious education at Waldorf schools. It is repeated every Sunday for two years. The character of the speeches is adapted to the course of the year. This repetition must be emphasized very clearly, as the words “Remember the importance of this moment in your life” often lead to the assumption that this is a one-time celebration.

Immediately after the first youth celebration (Palm Sunday 1921), I was able to speak to Dr. Steiner about this question in Dornach. He emphasized that it is only through the repeated holding of the ceremony over a longer period of time (two years) that the content of the ceremony becomes strongly connected with the nature of the children.

Only this repetition guarantees that it can have a formative and guiding effect on free religious education during the transition age (for 14- to 16-year-olds, or for grades 8-10 or 9 and 10).

Important intangible factors are created for the first youth celebration when the children are made aware of its repetition during the preparations for the celebration.

The sacrificial celebration

1. The preparation at the altar (here called the sacrificial table by Dr. Steiner) takes place as usual. After the preparatory saying has been spoken by the person performing the ceremony, the helpers do not sit down during this act. They remain standing, facing the altar, to the left and right of the person performing the ceremony.

2. It should be noted that, unlike the other acts, the movements of the helpers in this act do not simply follow the movements of the person performing the act; they are performed in a differentiated manner according to the instructions given in the text.

3. While Dr. Steiner did not intend for the children to sit during the preceding actions (see addendum), chairs are set up in the action area for the sacrificial ceremony. The students in the upper grades, who are referred to in the text as members of a community, take their places on these chairs (or benches) before the action begins.

They are not introduced individually, but are ushered in by one of the persons who otherwise assist with the admission as soon as the preparations at the altar are complete.

During the sacrificial ceremony, the parents and others attending the action are also admitted before the students; they take their places in the part of the performance space designated for parents.

4. The person performing the ceremony says the words “Christ's deeds on Golgotha ...” and then “May God the Father be in us ...” facing the altar (sacrificial table). Only when he says the words “Christ in you” does he turn around.

5. During the sacrificial ceremony, the words "Christ in you,“ Dr. Steiner indicated the following posture:

The arms are raised only halfway (the elbows are bent), the palms are turned outward; the fingers are kept closed and slightly curved forward. (Thus, the position of the arms and hands described in the Sunday ritual for the words ”I call upon the Spirit of God" is not repeated.)

6. The helper standing on the right first says everything he has to say (as indicated in the text notes) with his face toward the altar (sacrifice table).

He turns toward the congregation for the first time during the Gospel reading, together with the actor and the helper standing on the left. After the Gospel reading, he turns back to the altar (sacrificial table) together with the celebrant and the assistant on the left, and remains in this position until the end of the second part of the sacrificial celebration, which corresponds to the Offertory. However, when the celebrant turns to the congregation at the end of this part before saying the words “Christ in you,” the assistant on the right turns with him. From this point on, he turns toward the altar or the congregation during the ceremony in the same way as the celebrant, but observing what is stated in point 7 of the Sunday ceremony (only describe a half circle).

7. The assistant standing on the left turns toward the congregation only after the section “My heart carries within itself...” of the Gospel reading. After the Gospel reading, he turns back toward the altar (sacrificial table) with the celebrant and remains in this position until the end of the third part of the sacrifice (corresponding to the consecration).

Only when he has spoken the words “May the Spirit of God rule over our thoughts...” does he turn toward the congregation together with the celebrant and the assistant standing on the right.

From this point on, during the ceremony, he turns toward the altar or the congregation in the same way as the celebrant, but observing the instructions given in point 7 of the Sunday ceremony. (only describe a half circle).

8. For the person performing the ceremony (here referred to as the celebrant), all positions—except those specified in 5—are determined by the text of the ceremony.

9. Regarding the Gospel reading during the sacrifice ceremony:

During the sacrificial ceremony, the Gospel text to be read is announced by the assistant standing on the left; by the actor (sacrificer) only if he is also performing the function of the left side.

10. Regarding the section “All our humanity ...” in the second part of the action (Offertory), Dr. Steiner indicated that these words should be read very slowly.

The position “with raised arms” corresponds to the position taken when turning toward the image of Christ during the youth celebration.

11. Dr. Steiner gave no indication of the length of the pauses. The character of the action suggests that they should be short, but long enough to allow for a break.

12. Regarding the part of the sacrificial ceremony corresponding to Communion: The forehead is touched with the index and middle fingers, with the person performing the Communion standing directly in front of the member of the congregation. (In other words, do not approach from the side or touch the temple). The touch lasts until the words “Christ's Spirit live in you” have been spoken.

13. When the part of the ceremony corresponding to Communion has been completed, the assistant performing the function (or the celebrant, if he is also performing this part) stands facing the altar. If the action is performed with two assistants, the person performing the action (celebrant) and the assistant on the left stand facing the congregation during the part corresponding to Communion. They turn back to the altar with the assistant on the right returning to the altar table and remain in this position during the short interlude that now follows.

14. After the interlude, the celebrant (officiant) and the assistants turn back toward the congregation. After the assistant standing on the right says, “So be it,” they turn back toward the altar. The ritual books are now closed, but the two assistants remain standing next to the celebrant during this action.

A closing piece of music is now played.

15. After the closing music, the performer (sacrificer) and the assistants step back from the altar.

The students now leave the performance area (without saying goodbye).

16. In this action (as in the previous one), it is customary to extinguish the candles only after all persons except the actor, the assistants, and those who admitted the audience have left the action space. Regarding the style of ritual speech during the sacrificial action, Dr. Steiner gave the following instruction: “not priestly.”

17. Regarding the character of the speech, he stated the following for the actions in general: “Behave in a waiting, tentative manner at first. Experience when it begins to flow to you and then let yourself be carried away.”

Addendum

Some comments applicable to all actions

1. Assumption of roles in successive actions.

Dr. Steiner pointed out that it was not good for the same religious education teacher to perform the role of the actor (standing in the middle) twice in succession.

He said it was inadvisable “less because of the action than because of the person performing it.”

2. Performing the action during the holidays.

3. Dr. Steiner noted that it was important to perform the actions during the holidays if possible.

The children standing during the actions.

Experience at the Stuttgart Free Waldorf School after the Second World War showed that within the current generation of children, fewer and fewer children are able to stand and watch an action as it unfolds. Frequent bouts of dizziness and fainting led to disruption of the actions and objections from the school doctor.

In Stuttgart, we have therefore decided to set up rows of chairs not only for the memorial service, but also for all other activities. The children can then participate in essential parts of the activities while standing in front of the chairs. This is certainly the case for the Gospel reading. But they have the reassuring feeling that they can sit down if necessary.

At the Waldorf School in Uhlandshöhe, we allow the children to remain seated during the speech at the youth celebration. This also applies to communion in the other rows. During all other parts of the ceremony, the children remain seated at first and only stand up occasionally when the person administering communion or performing the ceremony approaches them. They also sit down again after a while.

This rule has contributed significantly to the peaceful conduct of the proceedings.

4. Music and singing.

Individual details have already been provided. From everything Dr. Steiner said about the proceedings, it is clear that he intended the musical interludes and conclusions only as a transition between individual parts of the ceremony or as a way of bringing it to a close. They should not be too prominent in the overall proceedings, i.e., they should be kept short rather than expansive.

Questions put directly to Dr. Steiner indicate that he did not consider introductory music desirable for the plays in connection with free religious education.

The mood appropriate to the play should be created by the words and the progression of the action itself.

5. Texts of the plays.

In accordance with Dr. Steiner's wishes, the texts should only be in the hands of the religious education teachers. They should not be made available to anyone outside the acts or religious education lessons.

The religious education teaching staff at schools or the management of the institutes should therefore take measures to ensure that these texts are administered in a spiritually responsible manner and protected.

It will be particularly important to make new religious education teachers aware that the texts of the plays are spiritual property that has been entrusted to them for a very specific purpose and only for the duration of their employment.

The religious education teaching staff of schools affiliated with the Association of Waldorf Schools adopted a resolution at Easter 1951 to introduce appropriate regulations in their area of responsibility. In West Germany, texts for use in religious education are only passed on to religious education teachers who agree to this resolution. Corresponding regulations appropriate to the high responsibility of free religious education and the actions involved have already been initiated in part by our school movement abroad and by the curative education institutes associated with the anthroposophical movement. We want to be conscious that we must ensure the continuation and development of a work in which strict and conscientious attention to the purity of form must also guarantee the continued flow of the original source forces.

March 20, 1954

Letter to Rudolf Steiner

Stuttgart, March 24, 23

Dear Doctor,

On behalf of the religious education teachers who wish to celebrate the sacrificial ceremony for the first time tomorrow, I would like to ask whether it would be possible for you to grant us an interview before the ceremony. The ceremony is to be held tomorrow at 9 a.m. in the school's activity room. We have prepared ourselves in accordance with the information contained in the manuscript, but would be very grateful if we could hear your advice on a few details regarding the procedure.

As Dr. Schubert, who is scheduled to be the third participant, has a lecture to give in Heilbronn this evening, only Miss Dr. Röschl and I will be able to present the questions to you today.

We will try, if possible, to ask you, dear Doctor, for your response to this request after today's eurythmy performance.

Should you arrive in Stuttgart later, Mr. Rebstein would be kind enough to inform us of your decision. —

In the hope that you will be able to honor us with your presence tomorrow, I am enclosing a list of the morning's activities on behalf of all the religious education teachers.

Yours sincerely,

Herbert Hahn

| First Sacrifice ceremony at 9 a.m. |

Main ceremony: Hahn Communion: Röschl Gospels: Schubert |

| First Youth celebration for VIIa around VII at 10 a.m. |

Main action: Uehli Communion: Hahn Gospels: Schubert |

| First youth celebration for VIIIb around IX at 11:45 a.m. | Main action: Uehli Communion: Röschl Gospels: Hahn |

| Sunday action at 11:30 a.m. | Main action: Ruhtenberg Communion: Baumann Gospels: Wolffhügel |

Letter to Marie Steiner

Stuttgart, March 14, 1925

Dear Dr. Steiner,

We would be delighted if you could attend one of our Sunday services. The services take place in the old schoolhouse at the following times:

Sacrifice ceremony: 9:15 a.m.

Youth ceremony: 10 a.m.

1st Sunday service (grades 6-9): 10:30 a.m.

2nd Sunday service (grades 1-5): 11 a.m.

On behalf of the faculty

of religious education

of independent religious education:

Dr. Herbert Hahn

Zur Entstehungsgeschichte und Gestaltung der Schulhandlung: Herbert Hahn

Vom Entstehen des Freien Religionsunterrichtes in der Waldorfschule und vom Einrichten der Sonntagshandlungen

Als im Frühling und im Sommer 1919 die grundlegenden Gespräche über den inneren Aufbau der Freien Waldorfschule mit Rudolf Steiner geführt wurden, war zunächst von der Einrichtung eines besonderen, im Geiste der Waldorfschulpädagogik zu erteilenden Religions-Unterrichtes nicht die Rede. Rudolf Steiner äußerte sich einmal in dem Sinne, daß dank der zentralen Stellung, die eine im Übersinnlichen verankerte Menschenkunde in der Waldorfschul-Pädagogik hat, im Grunde jede einzelne Unterrichtsstunde den Bedürfnissen Rechnung trage, die sonst in einem ausgesonderten Religionsunterricht gepflegt werden. Aber schon im Herbst 1919 wurde ein fachlich herausgehobener, in je zwei Wochenstunden zu erteilender «freier Religionsunterricht» in den Lehrplan der Waldorfschule aufgenommen. Diese für manche überraschende Wendung erfolgte - wie alle Schritte auf dem Lebenswege Rudolf Steiners - auf Grund konkreter, vom Leben selbst abgelesener Notwendigkeiten. Es hatte sich inzwischen ergeben, daß beträchtliche Gruppen evangelischer und katholischer Eltern darauf Wert legten,1Siehe unter «Hinweise» daß für die Kinder neben dem allgemeinen Unterricht der Waldorfschule ein besonderer konfessioneller Religions-Unterricht eingeführt werden. Rudolf Steiner entsprach diesem Wunsche eines großen Teiles der Elternschaft. Er nahm die Religionsstunden aber in der Form auf, daß sie nur «auf dem Boden der Freien Waldorfschule», also gleichsam exterritorial erteilt werden sollten. Mit anderen Worten: die Waldorfschule stellte für den Religionsunterricht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung, lehnte aber jede pädagogische Verantwortung für ihn ebenso sehr ab, wie sie auf jede Einflußnahme verzichtete. Bei den Erwägungen, die die Durchführung dieses Schrittes begleiteten, ergab sich aber, daß eine Gruppe von Schülern übrig blieb, die weder für einen evangelischen noch für einen katholischen, noch sonst für einen konfessionellen Religions-Unterricht in Frage kamen. Es handelte sich hauptsächlich um die Kinder von Arbeitern und Angestellten der Zigarettenfabrik WaldorfAstoria, die ja als Gründerin der neuen Schule zugleich auch den Kern der ersten Schülerschaft gestellt hatte. Nachdem überhaupt die Einrichtung eines besonderen Religions-Unterrichtes sich als notwendig erwiesen hatte, wollte Rudolf Steiner nicht, daß die Kinder der konfessionslosen Eltern durch das völlige Wegfallen von Religionsstunden in eine Sonderstellung gerückt würden. So richtete er für diejenigen unter ihnen, deren Eltern solches ausdrücklich wünschten, einen nicht-konfessionellen christlichen Religions-Unterricht ein, der den Namen «freier Religions-Unterricht» erhielt. Dieser Unterricht hatte von Anfang an nichts mit dem «Freireligiösen» im überkommenen Sinne des Wortes zu tun. Ohne Hinblick auf konfessionelle Bindungen und mit dem einzigen Ziel, die Kinder für ihr späteres Wirken mit lebendigen religiösen Kräften auszustatten, stellt er es sich zur Aufgabe, die großen Grundwahrheiten des Christentums in freier Weise darzustellen und zu entfalten. Da er von Lehrern der Waldorfschule oder von Freunden der Waldorf-Pädagogik erteilt werden sollte, durfte er für seine Methodik die Gesichtspunkte in Anwendung bringen, die sich aus der geisteswissenschaftlichen Menschenkunde Rudolf Steiners ergeben. Doch ebenso wenig wie der allgemeine Unterricht in der Waldorfschule, wurde er als ein«Unterricht in Anthroposophie» veranlagt. Bei jedem ernsten Eingehen auf die Elemente der Pädagogik Rudolf Steiners mußte sich ja erweisen, daß eine solche im mißverstandenen Sinne «anthroposophische Tendenz» sich selbst aus dem lebendigen Erziehungsstrom ausschaltet. War dieser Unterricht aber einerseits mit der Methodik des Waldorfunterrichts verbunden, so sollte er sich in seiner organisatorischen Eingliederung in das Ganze der Schule doch in keiner Weise vom konfessionellen Religions-Unterricht abheben. Das heißt: auch der freie Religionsunterricht konnte nur als «exterritorial» aufgenommen werden.

Als erste Lehrer für diesen Unterricht wurden im Herbst (wahrscheinlich im Oktober) 1919 durch Rudolf Steiner berufen: Friedrich Oehlschlegel für die Klassen 5 bis einschließlich 8; Herbert Hahn für die Klassen 1 bis einschließlich 4. Die genannten Klassenstufen wurden in je zwei große Gruppen zusammengefaßt: eine Gruppe der unteren und eine Gruppe der oberen Volksschulklassen; so daß Oehlschlegel wie auch der Schreiber dieses Beitrages nur je zwei Religionsstunden in der Woche zu erteilen hatten. Die große methodische Grund-Disposition für beide Stufen des Unterrichts wurde durch Rudolf Steiner in einer Konferenz vom 26. September 1919 gegeben.

Einige Wochen, nachdem der neue Unterricht eingeführt worden war, also im Spätherbst des gleichen Jahres (am 3. November 1919), fand in der Waldorfschule ein Elternabend statt für die Eltern, deren Kinder diesen Religionsunterricht besuchten. Auf diesem Elternabend wurde, soweit ich mich erinnere, nur eine einzige Frage besprochen. Es handelte sich darum, ob nicht für die Kinder, die zum freien Religionsunterricht gehören, so etwas eingerichtet werden könne wie eine Sonntagsfeier. Hauptsächlich war es wieder Emil Molt, der Gründer der Waldorfschule, der sich zum Sprecher dieses in der Elternschaft auflebenden Willens machte. Nachdem von den Anwesenden einige Anregungen gegeben worden waren, wurden Oehlschlegel und ich gebeten, uns weiter mit dieser Frage zu beschäftigen. Wir sollten einige Vorschläge ausarbeiten, und es wurde vereinbart, daß wir diese mit Dr. Steiner bei dessen nächster Anwesenheit in Stuttgart besprechen sollten.

Oehlschlegel und ich erlebten deutlich, daß die aus der Elternschaft kommenden Anregungen einem heranwachsenden Bedürfnis entsprachen. Der Unterricht verlangte von innen her nach etwas, das über die bloße Unterweisung hinausgehen und den Charakter einer Feier tragen mußte. Aber sobald wir anfingen, uns konkretere Vorstellungen über die Art dieser Feier zu machen, befanden wir uns in großer Verlegenheit. Worauf wir verfielen, kam uns entweder als Abklatsch eines Alten, Hergebrachten vor, oder es erschien uns zu subjektiv. Man dachte etwa an die Verlesung eines Evangelien-Abschnittes, an kleine Ansprachen; oder an die eurythmische Darstellung der Sprüche aus dem Seelenkalender Rudolf Steiners. Wirklich erlöst waren wir daher, als Dr. Steiner in der Weihnachtszeit 1919 wieder nach Stuttgart kam und uns auch bald die Zusage gab, die uns sorgenden Fragen mal mit uns zu besprechen.

Das Gespräch fand im kleinen Vorraum des jetzigen Verwaltungsrats-Zimmers statt. Wir berichteten Rudolf Steiner über den erwähnten Elternabend und über unsere bisherigen Bemühungen. Mit großer Geduld und mit seinem gütig-ernsten Lächeln hörte er sich alle Einzelheiten an. Er äußerte sich nur zu dem Vorschlag, bei den einzurichtenden Sonntagsfeiern die Wochensprüche eurythmisch darzustellen. «Eurythmie?» — sagte er langsam — «Aber das ist doch eine weltliche Kunst! Da müßte ich dann schon Formen für eine besondere Art kultischer Eurythmie geben.» Nun entstand, soweit ich mich erinnere, eine Pause im Gespräch. Plötzlich ging es wie ein Ruck durch die Gestalt Rudolf Steiners, und mit großem Nachdruck rief er: «Das muß dann schon ein Kultus sein!» Wir sahen ihn überrascht an. Und weiterhin mit Nachdruck sprechend, sagte er: «Aber es wird sehr schwer sein, ihn hinzustellen. Denn wenn wir ihn einführen, muß er völlig ‹Tabu› sein!» - Dann fuhr er nach einen kleineren Pause in gewöhnlichem Tonfall fort: «Aber es wird schon gehen, ihn hinzustellen: er müßte so hingestellt werden, daß er etwas ist.» — Und wieder nach einer Weile des Nachsinnens: «Könnte er gegeben werden, dann wäre er zugleich die erste Wiederanknüpfung an unsere durch den Krieg unterbrochene Esoterik.»

Rudolf Steiner sagte nun noch, er werde prüfen, welche Möglichkeiten für das Aufnehmen eines solchen Kultus vorhanden seien, und uns dann Bescheid geben. Damit war dieses Gespräch beendet.

Für die geschichtliche Entwicklung unserer Arbeit ist es von Bedeutung festzuhalten, daß der Gedanke an einen Kultus in Oehlschlegels und meinen Überlegungen nie aufgetaucht war. Auch, was wir an Dr. Steiner herangetragen hatten, ging über den Rahmen von Erwägungen über eine «Sonntagsandacht» nicht hinaus. Der Hinweis auf die objektive Form des Kultus kam ausschließlich von Rudolf Steiner.

Ein weiteres Gespräch über diese Fragen fand nicht statt. Wenige Tage später übergab uns Dr. Steiner als Antwort den Text der ersten Sonntagshandlung. Wir schrieben ihn uns ab, Oehlschlegel behielt das Original bei sich. Im Einvernehmen mit Frau Bertha Molt und Frau Hertha Kögel, die Dr. Steiner als Helferinnen bei den Sonntagshandlungen angewiesen hatte, gingen wir an die Vorbereitung der ersten Handlung. Es ging vor allem darum, den Handlungsraum im jetzigen Säulensaal der Waldorfschule einzurichten.

Über alle Einzelheiten dieser Einrichtung konnten Oehlschlegel und ich noch ein Gespräch mit Dr. Steiner haben. Er zeichnete genau die Form des Altars auf und machte die Angabe, daß dieser ebenso wie der ganze Handlungsraum rot sein solle. Für die Leuchter gab er Schwarz als Farbe an. Er sagte, es sollen sieben Leuchter im vorspringenden stumpfen Winkel aufgestellt werden und so, daß der kleinste die Spitze bilden, die beiden größten zu äußerst stehen sollten. An der Altarwand sei Leonardo da Vincis in der Brera in Mailand aufbewahrte farbige Skizze zum Christuskopf im Abendmahl aufzuhängen; und zwar im blauen Rahmen.

Die Angaben für die rechts und links vom Altar stehenden und für die beiden Helfer bestimmten Stühle sind von Dr. Steiner erst später, als die Opferfeier eingerichtet wurde, mitgeteilt worden. Ursprünglich standen keine Stühle da. Über die Orientierung des Altars bzw. des ganzen Raumes, wurden von Dr. Steiner keinerlei Angaben gemacht.

Ich erinnere mich, daß Dr. Steiner bei dem Gespräch, in dem er uns alle diese Einzelheiten übermittelte, von ganz besonderer Wärme und Aufgeschlossenheit war. Er gab uns zu verstehen, daß er miterlebte, wie wir den Beginn der Handlungen als etwas Großes und sehr Bedeutungsvolles empfanden. Mit unvergeßlicher Herzlichkeit geleitete er uns nach Beendigung des Gespräches hinaus.

Der eigentliche Anfang der Handlungen sollte für mich eine einschneidende schicksalhafte Wendung bringen. Im Januar 1920 entschloß sich Friedrich Oehlschlegel plötzlich, eine Reise durch die Vereinigten Staaten von Amerika anzutreten. Als DeutschAmerikaner glaubte er, Möglichkeiten zu sehen, in den Staaten ein starkes Interesse zu entfachen für die Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus. Die Reise erfolgte ohne Verständigung mit Dr. Steiner und unter z. T. auch heute noch rätselhaften Voraussetzungen. Sie verlief unglücklich. Oehlschlegel erkrankte in Amerika bald so schwer, daß er für immer aus dem Verband der Waldorfschule ausscheiden mußte. So stand ich vor der schweren Aufgabe, die eigentliche Einführung der Sonntagshandlung ganz allein tragen zu müssen. Die erste Handlung fand am 1. Februar 1920 unter starker Beteiligung in festlicher Art statt. Von da ab wurde es meine Aufgabe, über ein Jahr lang die Sonntagshandlung und auch die nach ihr von Rudolf Steiner gegebenen kultischen Handlungen (Weihnachtshandlung und Jugendfeier) Sonntag für Sonntag allein zu halten. Denn Dr. Steiner berief nach Oehlschlegels Abgang zunächst keinen neuen Religionslehrer. Ich hatte nunmehr auch die bisher von Oehlschlegel geführte Gruppe (Kl. 5-8) unterrichtlich zu betreuen. Als nächster Lehrer für den freien Religions-Unterricht trat später Ernst Uehli an meine Seite. Ihm folgte dann Wilhelm Ruhtenberg. Auch Adolf Arenson und Sigismund von Gleich haben vorübergehend Gruppen des freien Religions-Unterrichts geführt. Dr. Karl Schubert nahm, bald nach seiner Ankunft aus Wien, im Februar 1920 an einer der ersten Sonntagshandlungen teil. Er ist aber erst einige Jahre später Religionslehrer geworden.

Dr. Steiner hat, wenn er gerade in Stuttgart war, die Sonntagshandlungen immer wieder besucht. Zum ersten Mal wohnte er am 29. Februar 1920 einer Sonntagshandlung bei. Bei einigen dieser Besuche begleitete ihn auch Frau Dr. Steiner. Im übrigen legte Dr. Steiner den allergrößten Wert darauf, daß diese Handlungen, auch was die an ihnen Teilnehmenden betrifft, streng im Verband der Schule blieben. Er hielt es für natürlich und erstrebenswert, daß an ihnen außer den in Frage kommenden Kindern auch alle Mitglieder des Lehrerkollegiums der Waldorfschule teilnahmen. Sonst sollte sich die Teilnahme der erwachsenen Besucher auf die Eltern der betreffenden Kinder oder - bei in Pension befindlichen Kindern - auf die Stellvertreter der Eltern beschränken. Andere Ansprüche auf den Besuch der Handlungen wurden nicht selten an ihn herangetragen. Er wies sie immer mit Entschiedenheit zurück. Einmal äußerte er, daß auf der gewissenhaften Wahrung dieser aus der Sache und schicksalhaft gebotenen Grenzen die innere Pflege der kultischen Handlungen mit beruhe.

Da nicht die letzten und kleinsten Einzelheiten bezüglich der Einrichtung der Handlungen und des Raumes mit Dr. Steiner vorher hatten besprochen werden können, fragte ich ihn nach seinen ersten Besuchen einigemal, ob er mit der Art, wie wir seine Hinweise durchgeführt hatten, einverstanden sei, oder ob er für richtig halte, daß das eine oder das andere anders getan werde. Er sagte wiederholt: «Es ist gut so.» «Es ist alles in Ordnung.» Und so besitzen wir auch in bezug auf diese Einzelheiten eine Bestätigung von objektivem Wert. Als ich ihn bei Beginn der Handlungen noch nach einem Evangelientext fragte, schlug er den Anfang des Johannes-Evangeliums, Joh. 1, 1-14, vor. Dieser Text ist, Sonntag für Sonntag, lange Zeit bei den Handlungen gelesen worden. Später empfahl er für die Auswahl der Evangelientexte eine freie Anlehnung an die älteren kirchlichen Perikopen.

Er sah, wie auch aus seiner ersten Äußerung im Gespräch mit Oehlschlegel und mir hervorgeht, die Einführung der Handlungen als eine äußerst sorgsame und verantwortungsvolle Angelegenheit an. Etwas von dieser Besorgtheit blickte auch noch in seiner Haltung in den ersten Monaten des Jahres 1920 durch. Einige Zeit später äußerte er sich in einer Lehrerkonferenz etwa mit diesen Worten: «Was die Sonntagshandlungen betrifft, kann ich mir die verschiedensten Einstellungen vorstellen. Aber ich kann auch verstehen, daß die, welche mit ihnen zu tun haben, dabei ähnliche Empfindungen haben, wie die ersten Christen, wenn sie in die Katakomben hinunterstiegen.» Etwa von dieser Zeit ab konnte man erleben, daß er die Handlungen als ein objektiv Dastehendes, mit den Stunden des freien Religions-Unterrichtes zu einer Einheit Verschmolzenes betrachtete.

Die schon erwähnte Weihnachtshandlung wurde auf eine Anfrage von mir in der Weihnachtszeit 1920 durch Dr. Steiner gegeben. Am 25. Dezember dieses Jahres wurde sie zum erstenmal gehalten. Ihr folgte die Jugendfeier, die am Palmsonntag des Jahres 1921 zum erstenmal gehalten wurde. Erst zwei Jahre später gab Rudolf Steiner auf Grund eines aus der Schülerschaft der damaligen oberen Schulklasse geäußerten Bedürfnisses den Text der Opferfeier. Sie wurde in der Osterzeit 1923 durch Dr. Karl Schubert, Dr. Maria Röschl und mich zum erstenmal gehalten.

Wie schon betont wurde, betrachtete Dr. Steiner diese Handlungen nach ihrer Einführung als ein unlöslich mit dem freien Religionsunterricht Verbundenes. Er wollte nicht, daß in Waldorfschulen oder in Instituten der freie Religions-Unterricht erteilt wurde, ohne daß die Handlungen gehalten werden. Einmal bezeichnete er die letzteren als dritte Religionsstunde. Mit dieser Äußerung war natürlich nicht verbunden, daß der Besuch der Handlungen für die am freien Religions-Unterricht teilnehmenden Kinder im Einzelfalle obligatorisch gemacht werden sollte. Aber bei der allmählich stattfindenden Erweiterung des Kollegiums der Lehrer des freien Religionsunterrichts achtete Dr. Steiner sehr darauf, daß niemand den freien Religionsunterricht geben solle, der nicht zugleich auch Handlungen halte und umgekehrt. Ja, dieser Hinblick auf die Handlungen war, wie die Erfahrung zeigte, stark mitbestimmend für ihn bei der Berufung neuer Lehrkräfte für den freien Religionsunterricht. Er sagte wiederholt: «Ja - der oder der - könnte den freien Religionsunterricht schon ganz gut geben. Aber mit den Handlungen wird’s nicht gehen!» - An dieser Stelle sei nochmals hervorgehoben, daß Rudolf Steiner es für durchaus möglich hielt, für den freien Religionsunterricht bewährte fähige Persönlichkeiten der anthroposophischen Gesellschaft zu berufen, auch wenn solche Persönlichkeiten nicht zum Lehrerkollegium der Waldorfschule gehörten oder sonst als Lehrer tätig waren. Aus der außerordentlich zurückhaltenden, zarten und abtastenden Art, mit der Dr. Steiner!jede Neuberufung im Religionslehrer-Kollegium.:des frei= en Religions-Unterrichts behandelte, erwächst für den Ausbau dieses Unterrichtes eine große menschliche und geistige Verantwortlichkeit.

Wenn dieses auf der einen Seite so stark betont werden muß, so ist auf der anderen Seite ebenso entschieden der Legende vorzubauen, als habe Dr. Steiner die hier in Frage kommenden Imponderabilien jemals so behandelt, daß sie irgend einem Mystizismus, irgend einer falschen esoterischen Ambition hätten Vorschub leisten können. Er behandelte sie wie alles andere, was er anfaßte, in der Sphäre einer völlig frei lassenden und frei machenden geistigen Klarheit und Sachlichkeit. Seine Äußerungen waren einfach, nüchtern und sehr oft von jenem Humor durchzogen, den er als ein Zeichen der Gesundheit in spirituellen Dingen ansprach. Wer von ihm aufgerufen wurde, bekam das Bewußtsein, in Freiheit dienen zu dürfen. Nicht mehr und nicht weniger.

Rudolf Steiner hat, nach seinem grundlegenden methodischen Vortrag im Jahre 1919, noch viele einzelne Angaben im Hinblick auf den Stoff des freien Religions-Unterrichtes gemacht. Es liegt mir am Ende dieser Darstellung noch sehr am Herzen, das folgende hervorzuheben. Viele der von Dr. Steiner stammenden Hinweise sind aus ganz bestimmten Situationen und im Hinblick auf ganz bestimmte Lehrerpersönlichkeiten gegeben worden. Aus den in diesen Situationen entstehenden — zumeist übrigens kurzen — Gesprächen mit Dr. Steiner war erkennbar, daß er gern an das anknüpfte, was der betreffende Lehrer intensiv gearbeitet hatte, was ihn stark erfüllte. Oft frage er geradezu: «Was haben Sie denn in letzter Zeit gearbeitet?» - und er überraschte einen dann mit der Angabe: «Nun, das können Sie, in abgewandelter Form, auch mit den Kindern behandeln.» Er meinte dann nie ein Ausschütten anthroposophischer Inhalte. Aber das im Lehrer lebendig und darum objektiv Gewordene hielt er, wenn es den Altersstufen entsprechend vorgebracht wurde, für einen guten Stoff. So legte er, wie überall in der Waldorfschul-Pädagogik, auf den schöpferischen Einsatz der Lehrer den allergrößten Wert.

Dies sollte dazu führen, daß wir in der Angelegenheit von Stoffsammlungen, Stoff-Einteilungen und allem, was hierher gehört, nie etwas schematisieren. Es ist innerhalb dieses im höchsten Sinne des Wortes freien Unterrichtes ein fortwirkender Appell an die Initiative seiner Träger und Pfleger.

Hinweise zu den einzelnen Handlungen

Die Sonntagshandlung

1. Bevor die Kinder eingeführt werden, sind am Altar die Kerzen angezündet worden.

Es besteht keine Angabe von Dr. Steiner darüber, durch wen oder in welcher Art dies zu geschehen habe. In der Stuttgarter Waldorfschule ist es üblich geworden, daß entweder der die Handlung Vollziehende selbst, oder - wenn die Handlung zu dritt vollzogen wird - einer der beiden Helfer die Kerzen anzündet.

Wenn der Handelnde (entweder allein oder mit den Helfern) an den Altar tritt, sollen die Einlassenden schon beim Eingang des Handlungsraumes stehen. Es ist so gedacht, daß von diesem Augenblick an völlige Ruhe im Handlungsraum herrscht.

2. Der eingangs in den Handlungsbüchern gegebene Spruch («Durch deine Kraft, O Gottesgeist») ist gedacht zur Vorbereitung für den Handelnden. Wenn der Handelnde an den Altar herangetreten ist, spricht er ihn, in der Zuwendung zur beginnenden Handlung, noch einmal. Es ist gedacht, daß dieses leise und nur für seine etwaigen Helfer vernehmlich geschieht.

Nach dem Sprechen, bzw. nach der Verlesung des Spruches, bleibt der die Handlung Vollziehende mit dem Gesicht zum Altar stehen. Sein Helfer - oder seine Helfer - nehmen zunächst nun auf den auf dem Altaraufbau stehenden Stühlen Platz.

3. Seit der Einführung der Opferfeier wurde von Dr. Steiner bezüglich der Helfer ganz allgemein, d. h. für alle kultischen Handlungen des freien Religionsunterrichts geltend, das folgende angegeben: Jede dieser Handlungen kann entweder mit einem oder auch mit zwei Helfern vollzogen werden.

Der (in der Richtung zum Altar) rechts vom Handelnden stehende Helfer gilt als derjenige, der später an die einzelnen Kinder herangeht. Er vertritt den Teil der Handlung, der nach deren allgemeinem Aufbau der Kommunion entspricht. Der links vom Handelnden stehende Helfer liest das Evangelium. Vollzieht der Handelnde die Handlung mit nur einem Helfer, so übernimmt dieser — je nach Vereinbarung — eine der beiden Helfer-Funktionen, z. B. die EvangelienLesung. Der Handelnde versorgt die frei gebliebene HelferFunktion mit. In diesem Falle also den der Kommunion entsprechenden Teil. Er tritt, bevor er zu den Kindern geht, für einige Augenblicke an die rechte Seite des Altars. Diese Bewegung geschieht mit dem Gesicht zum Altar.

Ist aber vorher vereinbart worden, daß der Helfer die Funktion der rechten Seite übernimmt, so versorgt der Handelnde selbst die Evangelienlesung. Er vollzieht diese, indem er an die linke Seite des Altars tritt; nach der Vorlesung tritt er zur Mitte des Altars zurück.

Noch vor den Kindern werden die an der Handlung teilnehmenden Erwachsenen (Eltern, deren Stellvertreter und Lehrer) eingelassen.

4. Während die Kinder eingelassen werden, bleibt der die Handlung Vollziehende mit dem Gesicht zum Altar stehen.

Nach einer Angabe Dr. Steiners ist es wünschenswert, daß er den Vorgang des Einlassens in Gedanken begleitet, d. h. seine Aufmerksamkeit auf die Worte der Einlassenden richtet.

5. Nachdem alle Kinder eingelassen sind, gehen die Einführen den vor und stellen sich rechts und links zwischen Altar und erster Kinderreihe auf. Nun wendet sich der Handelnde um. Im gleichen Augenblick erheben sich die Helfer und treten an seine Seite. Die Handlung nimmt ihren Anfang.

6. Wenn sich der Handelnde zu den Worten «In Ihm nahm Leib an, der da wirket als Geist im All» dem Christusbild zuwendet, wenden sich auch die Helfer zum Altar zurück. Sie stehen während der Handlung grundsätzlich immer in der gleichen Orientierung (Gesicht zum Altar oder Gesicht zu den Kindern) wie der Handelnde. Für die Opferfeier sind Abweichungen zu beachten.

7. Bezüglich der Wendungen vom Altar aus der Stellung Gesicht zum Altar in die Stellung Gesicht zu den Kindern und zurück ist in der Freien Waldorfschule Stuttgart nach Vereinbarung das folgende eingeführt: Der die Haupthandlung Vollziehende (in der Mitte Stehende) wendet sich immer mit der linken Schulter von uns ab, so daß er bis zur Zurückwendung zum Altar einen Kreis beschreibt.1In den letzten Jahren ist diese Vereinbarung in Frage gestellt worden, ohne daß Herbert Hahn eine gewisse Antwort zu geben vermochte. Er ließ die Frage schweben, ob es nicht richtiger sein könnte, daß auch der in der Mitte Stehende beim Zurückwenden dieselbe Bahn zurück vollziehe:

Herbert Hahn bat, Erfahrungen zu sammeln, sich mit der Frage zu beschäftigen und eine Antwort so lange zu suchen, bis sich eine Gewißheit einstellt. (Anm. von H. v. Kügelgen) 10.

Der rechte und der linke Helfer bewegen sich so, daß sie jeweils nur einen halben Bogen hin und einen halben Bogen zurück machen. Der rechte Helfer (Kommunions-Seite) vollzieht mit der linken Schulter voran einen halben Bogen zu der Stellung «Gesicht zu den Kindern»: Im Zurückwenden vollzieht er dieselbe Bahn zurück; also in der zweiten Phase anders als der in der Mitte Stehende.

Der linke Helfer (Evangelien-Seite): vollzieht mit der rechten Schulter voran einen halben Bogen zu der Stellung «Gesicht zu den Kindern». Im Zurückwenden vollzieht er dieselbe Bahn zurück.

8. Das Weisen zum Christusbild erfolgt durch Erhebung des rechten Armes; die Finger der Hand bleiben geschlossen. Der Handelnde steht dabei frontal zum Christusbild. Dr. Steiner gab also nicht an, daß der Handelnde seitwärts vor dem Bild zurücktreten soll. Ebensowenig, daß man etwa nur mit einzelnen Fingern auf das Bild weisen solle.

9. Zu den Worten «Meine Lieben! Wir lernen, um die Welt zu verstehen», wendet sich der Handelnde zu den Kindern zurück.

10. Das Gebet wird vom Handelnden mit den Worten angekündigt: «Wir wollen beten.»

11. Für die Haltung der Hände während dieses Gebetes gab Dr. Steiner für den Handelnden an: die rechte Hand umfaßt die geschlossene Linke.

Für die Haltung der Kinder hat Dr. Steiner keine bestimmten Angaben gemacht.

12. Nach den letzten Worten des Gebetes «Dann wird er mit uns sein», wendet sich der Handelnde wieder zum Altar zurück. Kurze Pause vor Beginn des der Kommunion entsprechenden Teiles.

13. Sobald der die einzelnen Kinder ansprechende Helfer an die Kinder herantritt, wenden sich auch der Handelnde und der andere Helfer den Kindern zu.

14. Der an die Kinder Herantretende schreitet die erste Reihe von links nach rechts ab, die nächste von rechts nach links und so entsprechend weiter; er kehrt an der KommunionSeite des Raumes an den Altar zurück - und stellt sich gleich wieder mit dem Gesicht zu den Kindern auf. 15.

Dr. Steiner stellte es in das Ermessen des an die Kinder Herantretenden, ob er bei den Worten «Der Gottesgeist wird sein mit dir, wenn du ihn suchest», den Kindern die Hand reicht — oder ihnen die Hand auflegt. In der Stuttgarter Waldorfschule wird nur die Hand gereicht.

15. Für die Haltung, die der Handelnde bei den Worten «Ich rufe zum Gottesgeist, daß er sei bei Euch ...» einnimmt, d. h. für die Haltung der segnenden Hände hat Dr. Steiner angegeben:

Beide Arme werden, mit nach außen gewendeten Handflächen, gestreckt erhoben. Die Finger werden in der Art gespreizt, daß drei Gruppen entstehen: Kleiner Finger und Ringfinger aneinander geschlossen, Mittelfinger und Zeigefinger aneinander geschlossen, Daumen für sich.

Es sind also zwei Lücken sichtbar: eine zwischen Ringfinger und Mittelfinger, die andere zwischen Zeigefinger und Daumen. Diese Haltung der Hände kommt während der kultischen Handlungen nur einmal vor. Sie gilt also z. B. nicht für die Opferfeier, für die ein anderer Hinweis gegeben wurde.

16. Die Evangelienlesung wird in den Sonntagshandlungen nicht vom linksstehenden Helfer angekündigt, sondern vom Handelnden, und zwar mit den Worten «Es wird nun verkündet das Evangelium nach ... (Joh., Matth. usw.) im ... Kapitel, Vers ... bis ...

17. Das Evangelium wird von allen an der Handlung Teilnehmenden (also z. B. auch den Eltern, Lehrern usw.) stehend angehört.

18. Nach der Evangelienlesung verharrt der Handelnde bis zum Schluß der Handlung in der Stellung Gesicht zu den Kindern (also auch während des Gesanges). Der Gesang wird mit den Worten angekündigt: «Wir singen jetzt ...»

Es ist nicht von Dr. Steiner gedacht, daß der Handelnde selbst mitsingt.

19. Nach den Schlußworten «Was ihr hier gehört, empfunden, 20. gedacht habt» wendet sich der Handelnde (und mit ihm die Helfer) zum Altar zurück. Während die Musik einsetzt, werden Handlungsbücher und Evangelien geschlossen. Der Handelnde verharrt während der Musik mit dem Gesicht zum Altar. Hat er die Handlung mit Helfern vollzogen, so nehmen diese jetzt wieder (wie vor Beginn der Handlung) auf den Stühlen Platz.

20. Nach der Musik tritt der Handelnde, während die Kerzen noch brennen bleiben, vom Altar zu den Kindern. Es ist ein auch in Anwesenheit Rudolf Steiners vollzogener Brauch, daß die Kinder sich nach dieser Handlung (und auch nach der Weihnachtshandlung) vom Handelnden, den Helfern und den Einlassenden persönlich verabschieden.

21. Die Kerzen werden erst ausgelöscht, wenn auch die Eltern den Raum verlassen haben. Ein besonderes Zeremoniell ist dabei in Stuttgart nicht üblich, fand auch in Anwesenheit Dr. Steiners nicht statt.

Die Weihnachtshandlung

1. Die Weihnachtshandlung wurde, wie in meinem Beitrag zur Entstehung der Handlungen schon hervorgehoben worden ist, erstmals am 25. Dezember 1920 morgens gehalten.

Es ist Sitte geworden, diese Handlung im Verband des freien Religionsunterrichts der Waldorfschule nur einmal im Jahr zu halten, und zwar, wie bei der ersten Feier dieser Handlung, am Weihnachtstage morgens.

Im Sinne dessen, was Dr. Steiner sonst über die Handlungen gesagt hat, darf die Möglichkeit offen bleiben, daß diese Feier an Schulen und Instituten, je nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse, innerhalb der Weihnachtszeit auch mehrmals gehalten wird.

2. An dieser Handlung können die zum freien Religionsunterricht gehörenden Schüler und Schülerinnen aller Altersstufen teilnehmen, d. h. auch diejenigen, die sonst schon die Jugendfeier oder die Opferfeier besuchen. Ist die Gesamtzahl der zu erwartenden Schüler groß, so wird — mit genügend langen dazwischen liegenden Pausen die Weihnachtsfeier mehrmals am gleichen Vormittag gehalten. Für diesen Fall hat es sich empfohlen, Unterteilungen nach Altersstufen vorzunehmen; es kommen aber, nach Maßgabe lokaler Verhältnisse, auch andere Gesichtspunkte für solche Unterteilungen in Frage. Die Familien sollten in jedem Fall gemeinsam mit größeren und kleineren Kindern die Weihnachtshandlung besuchen können.

3. Der Altar, der im übrigen genau so aufgebaut ist wie sonst, ist an diesem Tage dem Fest entsprechend geschmückt. In der Stuttgarter Waldorfschule werden, wie schon beim ersten Abhalten der Weihnachtsfeier, rechts und links am Altar zwei Weihnachtsbäume aufgestellt, die, nach den allgemeinen, von Dr. Steiner gemachten Angaben, mit Kerzen und Zeichen geschmückt sind. Die Kerzen werden, zusammen mit den Altarkerzen, vor Beginn der Handlung angezündet. Das Altar-Bild ist auch für diese Handlung (wie überhaupt für alle kultischen Feiern des freien Religionsunterrichtes) das Christusbild von Leonardo da Vinci.

4. Bezüglich der Helfer und ihrer Funktionen ist auf das oben Gesagte zu verweisen (vgl. Sonntagshandlung Punkt 3). Als Evangeliumteil gilt in dieser Handlung eine nach Rücksprache mit Dr. Steiner eingefügte Lesung aus dem LukasEvangelium, Kap. 2, 1-21. Sie wird von dem (in der Mitte stehenden) Handelnden angekündigt - und zwar nach den Worten

Ihr sollet erheben die Gedanken und Empfindungen

Zu dem Christusgeiste,

Er ist das Licht

Das leuchtet in der Menschen Herzen

Auf daß sie finden

Den Weg zum Gottesreiche.

Das im kultischen Text vorgesehene «für Weihnacht geeignete Musikstück» schließt unmittelbar an die EvangelienLesung an.

5. Vorbereitung und Eintritt geschehen wie sonst.

Jugendfeier

1. Vorbereitung und Verteilung der Funktionen auf die einzelnen Helfer wie bei der Sonntagshandlung und der Weihnachtshandlung. — Die erwachsenen Teilnehmer werden zunächst eingelassen.

2. Auch bei dieser Handlung können zwei Einlassende zugleich fungieren. Sie sprechen die an die Kinder gerichteten Eintrittsworte: «Gedenke der Wichtigkeit ...» gleichzeitig.

3. Nachdem alle Kinder eingelassen sind, stellen sich die Einlassenden rechts und links in der Nähe des Altars auf (Siehe Sonntagshandlung Punkt 5).

4. Zu den Worten «Du Licht der Seelen ...» wendet sich der Handelnde, wie im Text angegeben, zum Christusbild zurück. Abweichend von der Sonntagshandlung werden beide Arme zum Christusbild erhoben; die Handflächen sind nach innen gewendet. Diese Haltung wird während der ganzen Anrufung - d. h. bis zu den Worten «Denn Du hast gesprochen» (einschließlich) beibehalten.

Auch die Helfer stehen während dieser Worte dem Christusbild zugewandt.

5. Gleich anschließend an die Worte «Denn Du hast gesprochen» wendet sich der Handelnde, wie im Text angegeben, wieder zu den Kindern zurück. Entweder durch ihn oder durch den linksstehenden Helfer wird das Hohepriesterliche Gebet verlesen. Es wird, abweichend von der Sonntagshandlung und der Opferfeier nicht angekündigt.

6. Nach der Lesung des Hohepriesterlichen Gebetes wendet sich der Handelnde zum Altar zurück. Kurze Pause. Anschließend tritt der Handelnde oder der rechtsstehende Helfer an jedes einzelne Kind heran.

Die Reihen werden abgeschritten, wie bei der Sonntagshandlung angegeben. Auch das Zurückgehen zum Altar erfolgt entsprechend.

7. Zu den Ansprachen: